Les chasses traditionnelles des grives et des merles.

Capture des grives à la glu, matinée avec un passionné.

4 h 30, le réveil sonne, mon Dieu, qu'il est dur de s'extraire du lit !!!

Une toilette rapide, le petit déjeuner vite avalé et me voilà en route pour assister à une séance de capture des grives à la glu.... quelque part en région PACA...

<<<>>>

6 h environ; nous sommes sur le terrain. Il fait un froid de gueux !

Dans le ciel d'un noir d'encre, la lune n'est qu'un mince cil d'or.

Au travail. Tout doit être en place avant le lever du jour.

J... opère avec ordre et précision.

Il commence par disposer les 2 cartables à gluaux sur des tables prévues à cet effet.

Puis il procède au lissage de la glu sur les verguettes:

et il les fixe sur les barres traversieres et les cimeùs:

Pour désengluer les oiseaux capturés, J... utilise de l'essence F en "pipettes" plutôt qu'en vaporisateur, disposées à proximité des lieux de capture:

Il ne reste plus qu'à disposer les appelants, chacun dans une cage anti-rapaces "home made" fixée sur un piquet, à hauteur du sommet des rangs de troênes:

Le jour se lève, tout est fin prêt, nous filons nous réfugier dans le poste. Soit dit en passant, le poêle à pétrole ne voulant pas fonctionner, il y fait aussi froid que dehors!!!.

Au grand jour, on discerne la totalité de l'installation et la somme de travail qu'il a fallu mettre en oeuvre.

Sur un terrain de forme triangulaire, sont alignées en parallèle une douzaine de rangées de troènes soigneusement taillés. Espacées de 1 mètre environ, les rangées sont équipée de 2 verguettes chacune.

Les cimeùs sont au nombre de 5 auxquels s'ajoutent des mâts porteurs de verguettes de hauteur intermédiaire.

Une installation d'enfer, au top !!!

La suite ? Les photos ainsi que la trop courte vidéo ci-dessous ne restituent que dans une faible mesure l'intensité d'un spectacle passionnant.

Vidéo beaucoup trop brève faute de batterie:

La matinée sera courte, son quota réglementaire étant atteint, J... met fin à la séance.

A noter que tous les oiseaux autres que les grives, capturés accidentellement, ont été soigneusement désenglués et relâchés.

Très belle matinée, merci à toi, J...

On tâchera de remettre ça avec plus de matériel, et surtout davantage de piles et de batteries.

RG

Construction d'un nouveau poste.

Compte tenu de la douceur des températures de cet hiver, le poste à feu "au lierre" n'a eu que très peu de succès, voire même pas du tout.

Par contre, en déplaçant mes appelants à l'opposé des arbres couverts de lierre, vers des arbres de taille beaucoup plus élevée, j'ai pu tirer mon épingle du jeu.

Toutefois, j'étais contraint à effectuer des tirs à limite de portée et parfois à ne pas pouvoir tirer du tout compte tenu de la distance et de la végétation.

Une idée a donc commencé à "germer" dans ma tête en janvier et février 2016.

Et si je construisais un nouveau poste, à quelque distance du premier baucoup trop spécialisé "lierre". Un poste orienté différemment du premier, qui me permettrait des tirs jusque là interdits...

Après observations, l'emplacement est choisi: en lisière du petit bois, adossé à une forêt d'ajoncs, les arbres de pose forment les 3 cotés d'un rectangle allongé ou pousse une maigre végétation de ronces, d'aubépines et de petits chênes rabougris...

Celui-ci, de poste, ne sera jamais que le quatrième que j'aurai construit en 5 ans. Je commence à avoir une certaine expérience de la chose. Expérience renforcée par les conseils de mon ami, Christophe D. un "expert" en la matière.

Début des travaux vendredi après midi 25 Mars 2016.

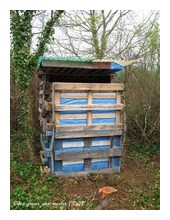

Le matériau de base, c'est la palette.

J'en avais déjà mis quelques unes de coté, le reste, soit 5 palettes, c'est mon ami Didier L. qui me les a procurées.

Elles sont au format 80 cm X 120 cm.

Certaines sont assez légères, mais les bleues sont très lourdes.

Heureusement, je ne suis pas seul. Avec l'aide de ma femme, les palettes seront transportées une par une de la voiture jusqu'à l'emplacement du futur poste, soit 160 m, dont une partie à travers bois.

Viendront s'ajouter une dizaine de planches, 2 petites palettes, 2 tôles en plastique et quelques chevrons.

Pour aujourd'hui, ça suffit comme ça.

Les travaux de construction proprement dits ce sera pour le lendemain.

L'assemblage des palettes est effectué comme suit:

Les plus lourdes en bas.

Arête contre arête, semelles à l'extérieur.

Ainsi, l'intérieur est uniforme et à l'extérieur, l'espace entre semelles et plancher des palettes pourra, par la suite, être garni de branchages pour camoufler le poste.

Les palettes sont solidarisées entre elles par des supports métalliques d'étagères (2 par angle).

C'est pas cher, facile à poser et très efficace.

Pour la porte, on décalera les palettes concernées de la largeur du passage souhaitée (dans le cas présent, 55 cm).

Pour la porte, on décalera les palettes concernées de la largeur du passage souhaitée (dans le cas présent, 55 cm).

On peut, au choix, laisser dépasser la partie inutile ou la scier.

Le premier rang de palettes posé, on passe à la deuxième rangée, en choisissant des palettes plus légères, sauf pour le fond qui devra permettre de s'y appuyer sans problème.

Toujours le même système d'équerres métalliques aux angles.

Le rang du haut et celui du bas sont rendus solidaires par des planches vissées sur les semelles des palettes.

Et voilà, le deuxième rang est monté (ici la face avant du poste).

Et voilà, le deuxième rang est monté (ici la face avant du poste).

Au terme de cette étape de la construction, le poste mesure 160 cm de haut sur 120 cm de large (dimensions intérieures).

Bien sur, l'idéal eut été de disposer de palettes 100 x 120 avec des planches jointives.

Mais on fait avec ce dont on dispose.

Il faudra donc boucher les interstices.

Une grande bâche en plastique solidement agrafée fera parfaitement l'affaire (ici elle est bleue, mais elles existent aussi en kaki ou camo).

Une grande bâche en plastique solidement agrafée fera parfaitement l'affaire (ici elle est bleue, mais elles existent aussi en kaki ou camo).

Pour rendre l'intérieur absolument opaque, j'ai utilisé un cadeau de mon ami Didier L., de la feuille plastique gris mastic ultra solide. Agrafage là aussi.

J'en profite pour fixer une longue tablette étroite qui est destinée à recevoir cartouches, appareil photo et jumelles.

Nous sommes le 30 mars, les travaux ont bien avancé, quoique je ne puisse y consacrer que quelques heures par jour et encore pas tous les jours!

Avant de poser la "charpente" du toit, il faut rehausser l'ensemble afin de pouvoir y tenir debout!

Avant de poser la "charpente" du toit, il faut rehausser l'ensemble afin de pouvoir y tenir debout!

Et il faut également donner de la pente, d'une part pour l'écoulement des eaux de pluie mais aussi pour ménager un espace suffisant pour une grande meurtrière frontale et deux plus petites, latérales.

Là encore, deux palettes légères posées sur des liteaux feront l'affaire.

Il ne reste plus qu'à agrafer sur les palettes plusieurs couches de bâche plastique pour assurer étanchéité et opacité et enfin, clouer sur le tout les 2 tôles en plastique...

... et voilà notre poste "hors d'eau".

... et voilà notre poste "hors d'eau".

Nous sommes le 1er avril 2016. Ceci n'est pas un "poisson"!!!

Dimensions intérieures: Hauteur en fond = 1,73 m, en façade = 1,90 m, largeur = 1,20 m, profondeur = 1,18 m.

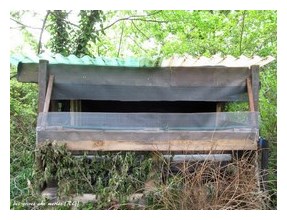

Fin des gros travaux. Restent à poser: la porte (déjà prête), la grande meurtrière revêtue de toile moustiquaire noire avec des découpes pour les tirs ainsi qu'une fine barre horizontale rigide qui servira d'appui au canon du fusil, 2 meurtrières latérales et enfin agrafer un revêtement très sombre à l'intérieur.

Un coup de lasure sur les bois, des branchages pour camoufler le tout, une banquette en fond à bonne hauteur pour voir un maximum sans se déplacer, des crochets pour suspendre fourreau et gibecière, une tablette pour le casse-croûte et le café ou le thé du matin et surtout, surtout, un revêtement de sol bien isolant pour les pieds sensibles au froid!!! Et il ne restera plus qu'à attendre l'arrivée des premières grives.

Fin de la première partie. A suivre...

Quelques jours après...

Les travaux ont repris. L'intérieur du poste a été entièrement revêtu d'un film plastique noir. Le plafond a été peint en noir et la porte a enfin été posée.

Le poste comporte 3 meurtrières.

En façade, une ouverture de 1,20 m de large sur 40 cm de haut. Elle est en partie masquée par 2 bandes de toile moustiquaire grise qui ménagent un espace suffisant pour le passage d'un canon de fusil ou d'un objectif photo.

En façade, une ouverture de 1,20 m de large sur 40 cm de haut. Elle est en partie masquée par 2 bandes de toile moustiquaire grise qui ménagent un espace suffisant pour le passage d'un canon de fusil ou d'un objectif photo.

De l'intérieur, la vue est la suivante:

Le poste est muni, également, de 2 meurtrières latérales, plus petites. Elles seront toutes deux munies de volets coulissants permettant d'obturer partiellement les ouvertures.

Ci-contre, la meurtrière de droite, elle est à claire-voie et revêtue de toile moustiquaire verte.

Ci-contre, la meurtrière de droite, elle est à claire-voie et revêtue de toile moustiquaire verte.

Ici, en attente de peinture.

Les travaux sont maintenant bien avancés. Un banc occupant toute la largeur du poste a été installé, ainsi qu'une tablette sous la grande meurtrière, des crochets fixés aux parois destinés à recevoir gibecières, fourreaux, un mini râtelier pour bloquer les canons de 2 fusils, etc..

Lundi 25 avril, fin d'après-midi, voilà notre poste habillé.

Les feuillages, les branchages ainsi que le bois mort qui occupaient l'emplacement ont été ré-employés pour briser les formes trop géométriques du poste et pour l'intégrer dans son environnement.

Fin des travaux !

RG

Reliques du passé: 1- Montfavet (84).

Echoué au milieu des vignes et des champs à l'abandon, il dort depuis bientôt près d'un siècle...

Compte tenu de sa situation vers le sommet du coteau qui domine le Camp d'Aviation, de l'épaisseur de ses murs et de son toit, de ses meurtrières et du fait qu'il était à demi enterré, je l'avais considéré jusqu'à présent comme une sorte de blockhaus déguisé en cabanon (le toit de tuiles!) érigé par les Allemands durant la 2e guerre mondiale.

Erreur de ma part!!! C'est un membre de ce blog (Joël) qui a résolu l'énigme.

Il s'agit, en fait, d'un poste destiné à la chasse des petits oiseaux, construit au début du XXe siècle pour le Docteur Clavel, médecin à Avignon.

L'arbre de pose était un saule jaune (aujourd'hui disparu), "planté à contre-sens de la sève".

[question à Joël: ça signifie quoi exactement "planté à contre-sens de la sève" ?]

Bien sûr, la végétation environnante et les cultures ont changés. Le poste a été vandalisé, le sol retourné par les chercheurs de trésor (!), un gros pin a poussé tout contre le bâtiment. Seul demeure, à quelque distance, un énorme bloc de pierre percé d'un orifice, sans doute destiné à recevoir un arbret de pose (cimèu).

Tel quel, il demeure, témoin muet de la passion d'un homme pour un mode de chasse à jamais disparu.

RG

¶¶¶

¶¶¶

A Joël, si tu me lis, je suis preneur pour tous compléments d'information sur le poste, sur le Dr Clavel, sur le propriétaire actuel et sur les cultures pratiquées à l'époque du Docteur.

Par ailleurs, il me faudra y retourner pour relever les dimensions de l'édifice ainsi que celles du bloc de pierre (avant que quelqu'un n'ait fait main basse dessus...)

RG

¶¶¶

La tenderie aux grives en Belgique, région spadoise.

Petite trouvaille sur le net, cet article de Jean Lecampinaire, publié dans le mensuel belge Réalités, mensuel de Spa et de sa région. (http://www.sparealites.be/)

Article reproduit ici in-extenso avec l’aimable autorisation de M. Eric PALLA.

RG

-<>-

Alors qu’elle est interdite en Belgique depuis les années soixante (1967-1968), la tenderie aux grives est encore pratiquée de nos jours dans le nord des Ardennes françaises (le long de la frontière belge), au moment de la migration, de la mi-septembre jusqu’à la mi-novembre.

Cette tradition existait dans les Ardennes belges depuis des siècles, elle daterait même de l’époque préhistorique, plus précisément de l’époque de l’âge du renne. Des archéologues ont en effet trouvé des ossements de grives dans des grottes proches de Dinant. Nos lointains ancêtres en consommaient donc. Les Romains, eux, pratiquaient l’élevage des grives dans de grandes volières.

C’est, semble-t-il, au Moyen Age que dans notre région le droit de tenderie est accordé aux « manants ». Il fait partie des droits d’usage qui leur ont été octroyés par le prince-évêque de Liège. Il faut savoir que du Moyen Age jusqu’à la fin du 19e siècle, la forêt sera souvent pour nos aïeuls le complément nécessaire du champ et du pré. Ils y cultivent après l’essartage, ils y coupent leur bois de chauffage, ils y trouvent les matériaux nécessaires à la construction de leur maison, leur bétail y trouve sa nourriture sous la garde d’un « herdier ».

Dans nos campagnes, la tenderie aux grives a été pratique courante jusqu’en 1967-1968 ; elle se transmettait de génération en génération et était dénommée la chasse du pauvre. Les espèces concernées par ce mode de capture étaient : la grive musicienne, la grive mauvis, la grive litorne, la grive draine et le merle noir.

Cruel pour certains, traditionnel pour d’autres, ce mode de « chasse », qui consistait à capturer le volatile au moyen de collets (lacets) faits en crin de cheval, se pratiquait de deux manières : à la branche ou à terre (méthode interdite en Belgique dès 1929). Alors que le piège à terre ne nécessitait aucun appât, le piège à la branche (la pliette et son lacet représentée en fin d’article) était amorcé avec des baies de sorbier (sorbes) dont les grives sont friandes.

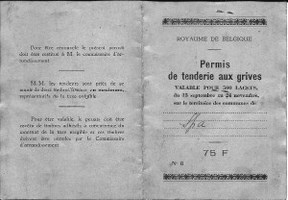

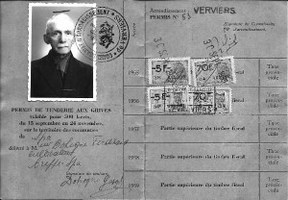

Entre les deux guerres, la tenderie aux grives fut réglementée car elle se pratiquait de plus en plus à des fins commerciales. En effet, les grives capturées partaient pour les grandes villes et se retrouvaient dans les assiettes des meilleures tables verviétoises, liégeoises et même bruxelloises. A Spa, elles étaient vendues chez Oscar Heinen (magasin de gibier). Dès les années trente, chaque citoyen fut donc en droit d’acheter un permis de tenderie valable un an, comme il en est de même aujourd’hui pour la pêche. Ci-après, le permis de tenderie aux grives délivré au Creppelain Ferdinand Joseph Dohogne.

A Creppe, la tenderie aux grives se pratiquait dans les bois de Mambaye et de Lébioles. Parmi les tendeurs, on peut citer : Ferdinand Joseph Dohogne, Ivan Pottier, …

A Nivezé, elle s’effectuait dans les futaies des Basses-Nivezé ou encore dans le bois du Hatrai. Emile Jérôme et Octave Goblet étaient des fervents défenseurs de cette pratique ancestrale.

A Winamplanche, c’est le long du ruisseau de l’Eau Rouge dans la vallée de Tolifaz et dans le bois de Vequeterre, situé entre Creppe et Winamplanche, qu’Henri Starck, Louis Goffin et Albert Goffin posaient leurs lacets.

A Desnié, Raymond Schmitz tendait dans le bois de Fagne Maron et Lucien Leroy plaçait ses pièges au Vieux Pazé.

A Sart-lez-Spa, les tendeurs portaient leurs grives chez Marcel Pauly. Elles étaient ensuite amenées à la gare du village pour partir le lendemain au premier train. Quelquefois, plusieurs centaines de grives étaient ainsi expédiées à la capitale.

Le principe du piège était simple : la grive venait sur le perchoir de la pliette, passait son cou dans le nœud coulant du lacet pour atteindre les baies de sorbier et se pendait en prenant son envol.

Jean Lecampinaire

Sources : La tenderie aux grives (Jean Jamin – 1979 – CNRS Paris)

Les gestes oubliés (Nos r’prindans rècène – Comité culturel de Jalhay/Sart) Messieurs Raymond Goffin, Georges Ledoyen, Raymond Schmitz, Jacquy Dohogne, Paul Gernay, André Pottier, Jean Jérôme et Joseph Laurent

http://www.sparealites.be/la-tenderie-aux-grives-en-region-spadoise

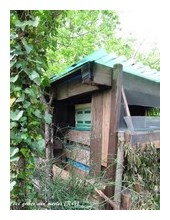

Témoins du passé, les postes à feu abandonnés divers.

Dans ma recherche des installations de chasse des grives au poste à feu, il m’arrive, parfois, de découvrir les ruines de postes envahis par les ronces, aux toits effondrés, aux murs rongés par le temps et les intempéries.

Pourquoi ont-ils été abandonnés ? Décès du propriétaire ? cessation d’activité ? Changement de la voie migratoire ?

Quoi qu’il en soit, avec leurs meurtrières béantes, ils sont les témoins muets de la passion des hommes qui les ont bâtis.

RG

n° 1 n° 2

n° 3 n° 4

n° 5

- n° 1: Celui-ci jouissait d'une très belle vue sur le Lubéron.

- n° 2: Fabriqué dans une cuve en matière plastique... et stocké, en attendant des jours meilleurs.

- n° 3: ... de bric et de broc, poste à glu semble-t'il...

- n° 4: De belle facture, dans un cadre magnifique, il se meurt tout doucement...

- n° 5: Semi-enterré, il se comble petit à petit, à tel point qu'il serait impossible, actuellement de tenir accroupi dedans !