Armes, munitions et équipements.

Eloge du fusil à un coup.

Le fusil à 1 coup n'est plus guère utilisé aujourd'hui à la chasse à l'avant, supplanté par les armes à 2 canons ou les semi-automatiques.

Au poste à feu, il reste toujours d'actualité. Il a nom: Simplex, Baïkal, voire encore un de ces vieux Gras, tel le fusil de Marquette, dans ce passage, extrait du livre « Souvenirs de chasse pour Christian ».

L'auteur, René Chambe (1889-1983), général, aviateur, écrivain, était aussi un grand chasseur.

Il fait ici l'éloge du fusil à 1 coup.

La scène se déroule en 1899-1900, le jeune René (l’auteur) présente les chasseurs de son village, Vaulx-Milieu, en Isère. Parmi eux, Marquette, passionné exclusivement par la chasse au gibier d’eau, à l’affût, la nuit.

RG

- M’sieu Marquette, pourquoi qu’il a qu’un coup, votre fusil ?

Il était en effet possesseur d’un fusil à un seul canon, comme je n’en avais jamais vu ; tous les autres chasseurs se servaient de fusils à deux coups. Il se l’était acheté, dès qu’i l’avait pu, chez l’armurier Baret, à Bourgoin, bien connu de tous les nemrods de la région. C’était un de ces fusils qu’on dénommait alors fusil Gras transformé, lequel était un fusil de guerre modèle 1874, du nom de son inventeur, le général français Gras, polytechnicien. Dans mon ingénuité, je pensais que ce fusil était ainsi appelé pour sa nécessité d’être toujours enduit de beaucoup de graisse. Pour le rendre utilisable pour la chasse, on en avait simplement remplacé le canon, tout en conservant sa crosse, son fût et sa culasse. Il n’avait évidemment qu’un seul coup.

A ma question Marquette avait fait une réponse que je n’ai jamais oubliée. Elle dénotait un réel esprit de réflexion et de bon sens :

- Pourquoi que mon fusil, il n’a qu’un coup ? C’est parce que c’est le meilleur. Je vas vous dire pourquoi c’est très mauvais d’en avoir deux, de coups.

« Ecoutez-moi : Si vous en avez deux, vous tirez vite le premier, parce que vous vous dites que ça n’a pas d’importance, puisque vous en avez un deuxième. Alors vous tirez vite et souvent au hasard et vous manquez. Alors vous tirez vite et souvent au hasard et vous manquez. Alors vous vous affolez d’avoir manqué et, résultat, vous tirez encore plus vite votre second coup, pour vous rattraper. Et vous manquez encore, d’autant plus sûr que le gibier, il est plus loin.

« Tandis que si vous n’avez qu’un coup, vous vous appliquez finement, parce que vous savez qu’il n’y a pas de quartier. Vous prenez votre temps, vous tirez ni trop vite, ni trop tard, juste ce qu’il faut, à bonne distance et vous manquez pas. Le fusil à deux coups, c’est idiot ! ça vous fait manquer.

- Mais s’il vous part deux perdreaux, M’sieu Marquette, vous pouvez pas faire le doublé ?

- Ouais, le doublé ! Moi, j’aime mieux un mien sûr que deux tu les auras pas. Et puis, le deuxième perdreau, ça va, je le retrouverai toujours à la remise ! ça presse pas.

Cages d'autrefois et d'aujourd'hui.

C'est ça le net! On fait des recherches sur une thématique donnée et on tombe, par pur hasard, sur une image ou un texte inédits qui vont devenir le point de départ d'un nouvel article.

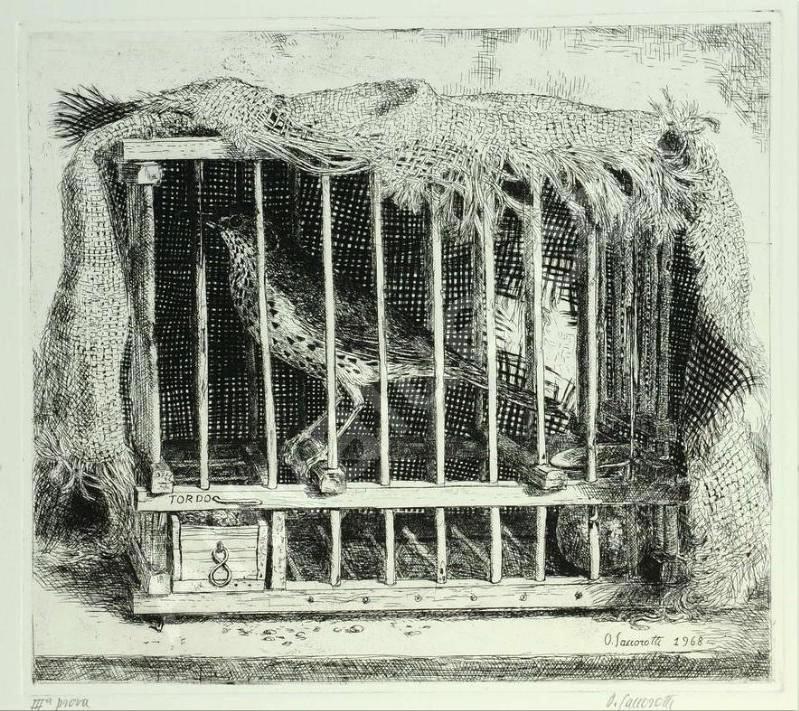

La gravure ci-dessus est l'oeuvre du peintre et dessinateur italien Oscar Saccorotti (1898-1986).

Le soin du détail, la précision du trait m'ont "scotché" comme on dit et m'ont ramené des années en arrière, quand, jeune chasseur, j'allais au poste avec des cages similaires.

De simples cages de bois, plutôt exiguës ( modèle standard: 18 x 26 x 18), il faut bien le reconnaître, munies du même petit gobelet en terre vernissée. Quelques variantes, toutefois, au niveau de la mangeoire: tantôt fixe, tantôt à tiroir avant ou latéral, avec ou sans couvercle "anti-gaspi".

Un demi siècle plus tard, les choses ont bien changé. Le gobelet de terre cuite a fait place au pot de yaourt en verre puis est arrivée l'ère du plastique autorisant des cages plus spacieuses et plus légères, munies de 1 ou de 2 gobelets, avec toit amovible, pour le plus grand confort des oiseaux.

Les "traditionnalistes", partisans des cages en bois sont de moins en moins nombreux. Pour preuve les quantités de "gabi" en vente sur des sites tels "Le bon coin".

C'est un fait, la cage "plastique" a largement supplanté sa rivale en bois quand bien même cette dernière conserve toujours des fidèles, attachés justement à son caractère naturel et traditionnel.

Anciennes ou modernes, cet article est consacré à nos chères cages, accessoires indispensables du "cabanier" et du "postier".

- Cages d'autrefois:

En bois brut ou peintes; dessus toile ou à barreaux; portes coulissantes ou horizontales; gobelets de terre, de verre, voire de métal; mangeoires fixes, à tiroir ou pivotantes, ce ne sont que variations sur un même thème.

Au plaisir des yeux, donc.

- Cages d'aujourd'hui:

Produites en Italie, essentiellement par la firme Beretti, les cages modernes se doivent d'être, aujourd'hui, en matière plastique.

Beaucoup plus spacieuses ( 25 x 30 x 25, voire même 25 x 37 x 25 pour les extensibles ), elles sont également plus "ergonomiques".

Les barreaux du fonds sont en acier inox et leur espacement est calculé pour faciliter l'évacuation des excréments.

Le barreau de pose, grâce à sa section elliptique est plus confortable pour les oiseaux. Les cages peuvent être munies de 2 abreuvoirs de taille "maxi", de protections de gobelets anti-pollution, de mangeoires coulissantes de grande capacité, d'un toit souple à l'intérieur et, éventuellement, d'un toit rigide amovible pour protéger les oiseaux des intempéries.

Une poignée rabattable fixée sur le dessus de la cage en facilite le transport.

Leur légèreté ainsi que l'emploi d'un matériau anti-bactérien au profil soigneusement étudié (suppression des angles vifs) pour éviter que les oiseaux ne se blessent font que ces cages emportent tous les suffrages.

Le prix, de l'ordre d'une douzaine d'euros, les rend très abordables.

- Cages de demain ? :

Un fabricant, Italien lui aussi, commercialise des cages fabriquées artisanalement.

Elles comportent des éléments en matière plastique et d'autres en bois (barreaux).

Couleur: soit vertes, soit "mimétiques" (vert sombre et marron).

Dimensions: 25 x 30 x 25; mais aussi: 30 x 45 x 30.

Il est également possible de faire réaliser des cages sur mesure.

Autres particularités: gobelet extractible, mangeoire à tiroir en acier inox, 1 ou 2 barres de pose...

Enfin, il est possible de choisir l'écartement des barreaux: 2 cm; 1,2 cm; 0,8 cm (cages anti-rapaces).

La production de ce fabricant peut être consultée ici: http://gabbiedacaccia.altervista.org/index.html

Les carabines dites "de jardin".

1 - Introduction

Cette appellation recouvre les armes de petit calibre, à canon lisse, utilisées pour la destruction des "nuisibles": pies, rats, etc.. et, en ce qui nous concerne, à la chasse au poste des grives, merles, voire même des pigeons.

Souvent à un seul canon, fixe ou basculant, il en existe de nombreux modèles à 2 canons, superposés ou juxtaposés, qui sont de véritables petits fusils.

La documentation sur ce type d'armes est peu abondante et très dispersée car souvent délaissées par les "grands auteurs" cynégétiques ou par les spécialistes des armes de chasse.

En outre le terme "carabine" est inapproprié.

Une carabine, selon la définition qu'en donne le dictionnaire Larousse est "un fusil léger, souvent court, à canon ordinairement rayé, employé comme arme de guerre, de chasse ou de sport."

Les carabines dîtes "de jardin", si elles sont légères, n'étant pas "rayées", ne sont donc pas des carabines mais des fusils légers, de petit calibre. Ceci, quel que soit le nombre de canons: 1, 2 (juxtaposés ou superposés), y compris également les armes à chargeur ou semi-automatiques.

Les Anglo-Saxons sont plus précis, à la chasse, une arme longue est soit un "rifle" (arme à canon rayé), soit un shotgun (fusil pour tirer de la grenaille.)

Le problème du sens du mot étant réglé, quelles armes range-t-on dans la catégorie des fusils légers de petit calibre ?

Et bien, toutes les armes dont le calibre est compris entre le 6 mm et le calibre 32, que l'arme soit mono-canon (à 1 ou plusieurs coups), juxtaposée ou superposée, basculante ou à verrou.

Les calibres existants sont (du plus petit au plus gros): le 6 mm et le 8 mm que l'on peut appeler "mini calibres" (récents et confidentiels en France), le très ancien 9 mm (type Flobert ou Mori), le 12 mm ou .410 des Anglo-Saxons (faussement dénommé calibre 36), le 14 mm ou calibre 32.

Cette modeste étude sera articulée de la façon suivante:

- Le calibre 32

- le .410

- le 9 mm

- les "mini calibres"

Et j'y ajouterai un chapitre dédié à un vénérable ancêtre: le fusil Gras transformé calibre 24.

A bientôt, donc. En attendant, visite de la Galerie des Armes:

RG

2 - Le calibre 32

Egalement dénommé 14 mm, le 32 est le plus gros calibre parmi les carabines de jardin.

Le diamètre exact est: 13,36 mm (système anglo-saxon: 0.526 inch).

L'arme est aujourd'hui disponible dans un seul chambrage; 65 mm. Il existe, toutefois de très rares exemplaires chambrés en 70 mm, souvent des doubles juxtaposés, anciens, mais de belle qualité. Ce sont de véritables petits fusils. Hélas, les munitions en sont introuvables.

Portée utile de l'arme: entre 15 et 20 mètres.

Les carabines à verrou souffrent souvent d'un mauvais "chokage", certaines sont parfois très imprécises...

A signaler, toutefois, les carabines de marque Falco (juxtaposés ou superposés) dont la cannonerie est excellente.

Pour l'anecdote, dans les années 60, j'utilisais parfois une carabine à verrou Manufrance dans ce calibre. Les cartouches étaient chargées à la poudre noire (2,5 g de PN et 14 g de plomb).

Cette carabine crachait le plomb, la fumée et le feu dans un bruit assourdissant. Le résultat était... lamentable! et toute la faune ailée désertait les lieux.

N'ayant pas bénéficié des progrès en matière de munitions, le calibre 32 est aujourd'hui surclassé par les fusils et carabines "12 mm" modernes ou .410, chambrées "magnum" qui disposent d'une large gamme de chargements et sont capables d'expédier un grammage de plomb bien supérieur à celui de la 14 mm (19 à 20 g en 410 mag. contre environ 14 à 15 g).

Caractéristiques des cartouches:

Longueur de la douille: 63 mm; longueur du culot: 8 mm; bourres: grasse ou à jupe; charge de poudre: 1,76 g; charge de plomb: 14 à 15 g; n° de plombs: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; sertissage: rond ou étoile.

Vitesse (en m/s): 380 à 390.

Pratiquement toutes les firmes européennes produisent des cartouches dans ce calibre.

Le prix oscille entre 4,80 €, 5,30 €, 5,60 € et jusqu'à 8,90 €, voire même 13,49 € (dans un décatruc...) les 10.

A noter: cartouches "subsoniques" (par ex. Prévôt, Mary Arm). Chargement à balle également (balle Wonder, expansive, poids: 6,5g, (précision ? utilité ?). Le prix ? autour de 20 € les 10...

Ma conclusion pour ce calibre 32 ou 14 mm: en carabine de poste, il est avantageusement remplacé par le .410, beaucoup plus polyvalent. Par contre, un peu "vitaminé", dopé, ça ferait un magnifique petit fusil de chasse superposé ou juxtaposé. On peut toujours rêver...

Le rêve est parfois réalité, ci-dessous, un superbe juxtaposé stéphanois, en situation, marque Ploton-Barret, calibre 32, chambré 70 mm.

Son propriétaire actuel vit en Ecosse et l'utilise pour tirer au vol pigeons et corbeaux.

Ce doit être un fin tireur car il réalise des scores élevés avec des tirs compris entre 15 et 25 m, et ceci avec les cartouches classiques de 14 mm, soit environ 15 g de plomb !!!

RG

3 - Calibre 36, 12 mm ou .410 ?

3-1 Mise au point:

Ces 3 appellations désignent un seul et même calibre (diamètre du canon au tonnerre).

- Calibre 36 fait référence à une méthode ancienne de calcul où le calibre est un nombre qui décroit avec l'augmentation du diamètre du canon. En d'autres termes, le calibre correspond au nombre de balles que l'on peut faire avec une livre de plomb. Ainsi, le calibre 12 est plus gros que le 20 et le calibre 36, plus petit que le 32.

Bien que très usitée aujourd'hui, l'appellation "calibre 36" est erronée (cf. "Remarque 2" en bas de paragraphe).

- Calibre 12 mm: c'est une appellation européenne très souvent couplée sur les boites de munitions avec l'appellation calibre 36.

En toute logique, les "12 mm" devraient présenter un canon de ce diamètre. Hélas, il n'en est rien. Le diamètre réel de ces armes n'est que de 10,41 mm (diamètre interne du canon au tonnerre). Il s'agit là d'une appellation très approximative.

Précision qui n'est pas sans importance: cal.36 ou cal.12 mm désignent, dans les faits, des armes dont la longueur de la chambre est de 50 mm seulement. Elles ne peuvent donc tirer que des cartouches de 50 mm de long.

- Calibre 410: désignation anglo-saxonne qui signifie 410 millièmes d'un pouce (inch).

Un pouce = 25,4 mm.

410 millièmes de pouce = (25,4 / 1000) x 410, soit 10,41 mm

C'est très exactement le diamètre de notre carabine de jardin.

L'appellation correcte des armes de ce calibre est donc bien "calibre 410" (.410 pour être exact).

Remarque 1: on trouve dans le commerce sous l'appellation "410", essentiellement 3 types de cartouches de longueur différente:

50 mm (appellation 12 mm ou calibre 36).

63 mm (appellation 410).

76 mm (appellation magnum)

Remarque 2: l'appellation calibre 36 est erronée.

Démonstration:

Calibre 36 signifie qu'à partir d'une livre anglaise de plomb (453,6 grammes) on pourrait fabriquer 36 balles rondes de 10,41 mm de diamètre.

Vérification avec la formule de calcul suivante, soit:

d = diamètre théorique.

42,431 = coefficient multiplicateur.

n = calibre nominal fixe (nombre de balles à la livre).

Pour le calibre nominal 36 on a:

d = (racine cubique de 1/36) x 42,431

Résultat, d = 12,85 mm.

Largement supérieur aux 10,41 mm de notre carabine .410

En fait, le calibre nominal d'une arme de 10,41 mm de diamètre devrait être calibre 67 ou 68 ...

Après cette mise au point, je n'emploierai désormais que l'appellation .410

3-2 Le calibre .410 :

C'est un calibre à la mode.

Au panthéon des armes de chasse, il prend place, désormais, aux cotés des calibres 12 et 20.

On pourrait le définir ainsi: petit, mais costaud!

C'est, à la chasse au poste à feu des grives et merles, un de mes calibres préférés.

Ses qualités ? Elles se résument en un mot: polyvalence !

En effet, les armes modernes de ce calibre peuvent tirer un très large éventail de munitions:

. Les cartouches courtes (50 mm), dites "calibre 12 mm". Avec une charge de 10 g de plomb, elles permettent le tir d'oiseaux posés, sans les abîmer, jusqu'à 15 mètres, environ.

. Au delà de 10 mètres, et jusqu'à 20 mètres, on peut utiliser des cartouches .410 de 63 mm de longueur. La charge de plombs est de 14 à 15 grammes.

. Enfin, la cartouche dite ".410 magnum", longueur 76 mm, avec sa charge de 19-20 grammes de plombs, autorise des tirs efficaces jusqu'à 25-30 mètres.

Pour résumer: 1 seule arme avec un très large éventail de munitions.

Ces distances de tir ne sont données qu'à titre indicatif.

Pour la réussite des tirs au posé, de nombreux paramètres sont à prendre en compte.

. La qualité de la canonnerie et du chokage de l'arme (full choke de préférence).

. Les munitions: je privilégie le très petit plomb (n° 10 à 12) ainsi que les bourres à jupe et à godet. A éviter: les bourres en feutre pour les cartouches courtes (50 et 63 mm). Dans une chambre de 76 mm de long, ces bourres peuvent laisser passer des gaz brûlés qui viennent perturber la charge de plombs.

En tout état de cause, il faut prendre en compte le fait que le calibre .410 est beaucoup plus sensible au type de bourre que n'importe quel autre calibre. Ceci en vertu du principe qui veut que la qualité des munitions est d'autant plus importante que le calibre est petit.

. Les conditions du tir : poses dégagées de tout obstacle ou au contraire végétation fournie, branches, feuilles, ronces qui "absorbent" une bonne partie d'une charge déjà faible.

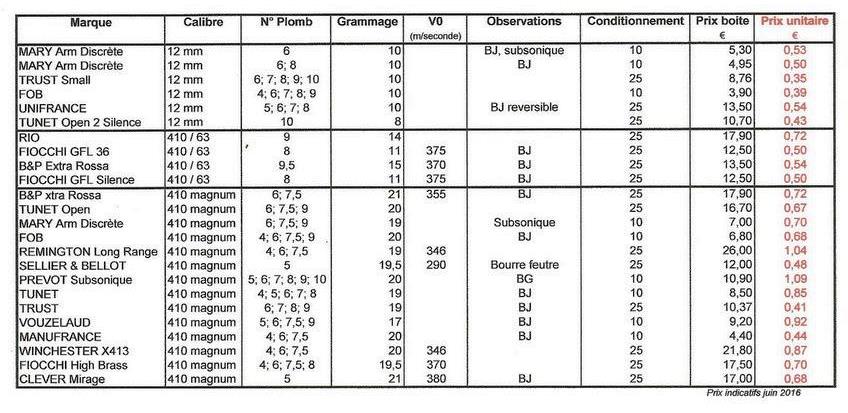

Ci-dessous, un panel de quelques cartouches commercialisées.

L'offre est sur-abondante et les prix parfois... très élevés!

3-3 Le calibre .410, documentation et site internet :

En Français: rien!

Par contre beaucoup de documentation en langue anglaise.

D'abord, un excellent site: http://www.fourten.org.uk/

Et 2 livres qui sont de vraies bibles consacrées au seul calibre .410:

- AMERICAN & BRITISH SHOTGUNS de Ronald S. Gabriel,

- CLIMBING THE NORTH FACE OF THE .410 de Tim Woodhouse,

RG

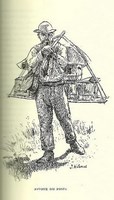

Le portage des cages d'appelants.

Après l'article traitant des cages, voici maintenant les porte-cages.

A moins de pouvoir arriver en voiture jusqu'au poste, il faut bien trouver un moyen de les transporter ces chères cages! Ceci sur un parcours parfois long et accidenté.

Les solutions sont peu nombreuses.

Cela va du "faï" antique, fait de toile et de bois, muni de bretelles pour le portage à dos:

Inconvénients: lourd voire même très lourd si le nombre de cages est important, il ne protège pas vraiment des déjections et il est difficile à loger dans le coffre de certains véhicules.

Néanmoins, le "progrès" est passé par là. Certains "faï" artisanaux sont constitués de toile imperméable tendue sur une structure en aluminium ultra-légère.

Par ailleurs, la firme italienne Beretti produit également des sortes de sacs en toile imperméable forte, munie d'ouïes d'aération; étanches, ils peuvent être portés sur le dos grâce à des bretelles réglables ou bien tenus à la main, comme un cabas. Le problème des déjections et des débords d'eau des abreuvoirs demeure toutefois entier. Il est nécessaire de séparer les cages avec des feuilles de plastique et le nettoyage du sac n'est pas très aisé.

Exemples de "faï" et de sac à dos modernes:

Pour ma part, j'ai opté pour des porte-cages en matière plastique: étanches, imputrescibles, légers, munis d'une toile imperméable sur le dessus et de sangles, ils sont au format des grandes cages Beretti (4 cages par bac). En outre, ils peuvent être empilés et portés à la main grâce à une sangle ajustable. Le problème des déjections est résolu (lavables à grande eau) et ils sont au format du coffre de mon véhicule.

Mais on peut faire plus solide et encore plus léger, cf. ci-dessous les bacs confectionnés sur mesures dans un matériau métallique "ultra léger", pour un chasseur au poste de ma connaissance:

Certains ont peut être trouvé d'autres dispositifs.

Je serais curieux de les connaître.

RG

La carabine 9 mm de mon père.

Ah! qu'elle était jolie la carabine de mon père!

Qu'elle était jolie avec son fin canon, d’un noir bleuté, terminé par un grain d’orge en laiton, sa culasse jaspée et son élégante crosse de bois verni.

A l’armement du chien plat, strié sur le dessus, la culasse à « tabatière » se soulevait légèrement. En la faisant pivoter autour de son axe, sans aucun jeu, elle faisait saillir l’extracteur, dévoilant alors la chambre…

C’était une carabine de calibre 9mm Flobert, à percussion annulaire, système Warnant.

Très petit calibre, sans doute, mais elle avait tout d’une grande !

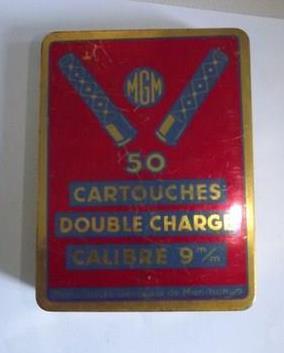

Les munitions étaient à l'échelle de la carabine, c'est à dire minuscules.

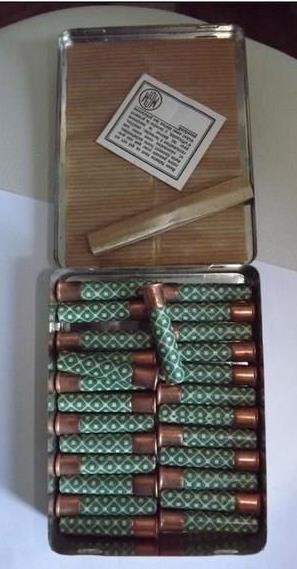

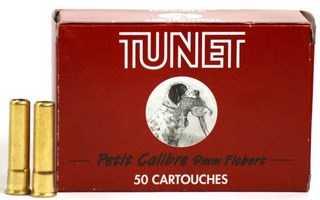

Vendues en boites métalliques de 50 cartouches, de la marque Manufrance ou Gévelot, elles existaient en simple et en double charge (la 9 mm magnum, en quelque sorte!).

Ces mini-cartouches à la douille de carton plutôt mince, marbrée de vert, comportaient un petit culot de cuivre.

Mon père ne tirait que des "double-charge", soit environ 10 g de plomb, les simple-charge étant par trop faiblardes.

Chargées à la poudre noire, elles dégageaient, après le tir, culasse ouverte, une spirale de fumée et un parfum enivrant.

Muni de cette "arme de destruction massive", progressant d'arbre en arbre, mon père tentait d'approcher moineaux, pinsons et gros-becs sans se faire remarquer...

Compte tenu de la portée limitée de l'arme (15 m, grand maximum) et de la faiblesse de la charge, grives, merles et étourneaux étaient classés dans la catégorie gros gibier et n'étaient envisageables qu'au poste.

Il était, bien entendu, exclu de tirer au vol!

Son territoire de chasse, c'était le poulailler, très attractif pour les moineaux, ainsi que l'allée de platanes qui y conduisait. Au delà, il y avait le parc et le bosquet du château, le rideau d'arbres qui bordait le canal, la longue allée de chênes du monastère, le verger de pêchers et son épaisse haie de cognassiers dans laquelle était habilement dissimulé un poste et enfin les buissons et arbustes qui longeaient les nombreux fossés qui quadrillaient jadis la campagne.

D'un naturel peu patient, à la chasse il me surprenait toujours par son calme et sa constance. Et en dépit de la petitesse de l'arme et de sa portée réduite, il réussissait d'assez jolis tableaux.

Il y avait, néanmoins, une ombre au tableau. Cette carabine avait son talon d'Achille: c'était la munition. En effet, le coup de feu tiré, il fallait extraire la douille. Il y avait, justement, un extracteur pour ça, qui une fois sur trois ou quatre, arrachait le culot de cuivre, laissant le tube en carton de la douille dans la chambre. Parfois, même, des morceaux de papier déchiquetés restaient coincés dans le canon de l'arme. Souffler dans le canon, utiliser un canif, tailler une branchette passablement droite, tous les moyens étaient bons pour tenter de remettre l'arme en état de tir. Le problème fut finalement résolu par l'emploi d'un long morceau de fil de fer redressé recourbé en forme de crochet afin de le suspendre à la ceinture. Solution heureuse qui m'épargnait les bordées de jurons paternels, où le Seigneur en prenait pour son grade!

Cette époque est, maintenant, bien lointaine qui me voyait le suivre pas à pas, d'arbre en arbre, rapportant les oiseaux tués ou blessés et ramassant les douilles dont je humais la délicieuse odeur de poudre noire.

Il me semble encore le voir, scrutant la cime des arbres, la carabine pressée contre sa poitrine, actionnant son appeau à soufflet pour les grives...

C'était, il y a si longtemps... Il est maintenant au Pays des Chasses Eternelles... Papa...

RG

Notes techniques sur la carabine de mon père et sur les munitions calibre 9 mm Flobert.

-La carabine:

Cette carabine, je ne l'ai plus, depuis longtemps, en ma possession.

D'après mes souvenirs, toutefois, il semblerait que c'était une carabine de marque Damon, à fermeture système Warnant, acquise dans les années 1950.

N'ayant jamais eu l'occasion de l'utiliser, j'ignore quelle était sa précision.

Quand à sa portée utile, elle est donnée pour 15 mètres maximum.

Calibre réel: 8,83 mm; longueur de la chambre 10,6 mm

-Les munitions:

En 1849, un armurier parisien, Louis Nicolas Flobert invente la première cartouche à percussion annulaire.

Destinée à l'origine à tirer une petite balle ronde de 6 mm, elle sera déclinée rapidement en divers calibres tirant des balles de: 4, 6, 7 et 9 mm, à balles rondes ou pointues.

S'agissant du calibre 9 mm, l'étui de la balle mesure 8,65 mm de diamètre et 10,40 mm de longueur (hors bourrelet).

Sur cette base, il sera fabriqué une cartouche dite 9 mm, chargée à plombs, constituée d'un culot de 10,25 mm de long (hors bourrelet) et de 8,83 mm de diamètre.

Ce culot est prolongé par un corps en carton de longueur variable (sur le schéma ci-dessous, 20,75 mm), occupant une partie du canon.

Ainsi, la longueur de la cartouche dépend uniquement de la charge, simple ou double ou autre encore.

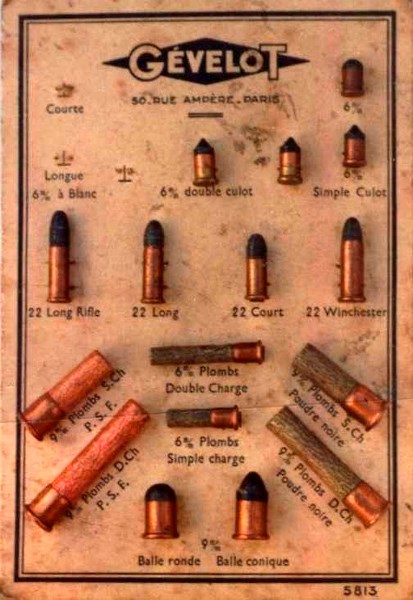

Pour illustration et pour le plaisir des yeux: un tableau de munitions des Etablissements Gévelot.

En partie basse, de droite à gauche: cartouches 9 mm simple et double charge, poudre noire; centre, bas: balle ronde et balle conique; à gauche: simple et double charge, poudre sans fumée.

Les problèmes d'arrachage du culot lors de l'extraction semblent aujourd'hui résolus par l'adoption d'étuis en métal (en laiton ou nickelés), du moins dans les carabines de fabrication récente.

A noter que l'emploi de ces nouvelles douilles dans des armes anciennes a pu, parfois, causer quelques problèmes: douilles fendues ou difficiles à extraire.

-Chargements actuels et performances:

Peu d'informations sur ces cartouches. Seule, la firme Fiocchi fournit les données suivantes pour ses cartouches:

- Plomb: 7,5 grammes

- V0: 200 m/s

- pression: 800 bars

- N° de plombs: 6, 7,5, 8, 9, 10, 11

Charge de plomb de 10,5 g pour le cartouche métallique de la Cartoucherie Française.

RG