Turdidés.

Grives, le dossier historique.

Publié en novembre 2000, le livre "Thrushes" de Peter Clement et Ren Hathway est une véritable bible et une référence pour les amateurs de grives . Il couvre 162 espèces de turdidés, soit la quasi totalité des espèces et il comporte 540 illustrations.

Malheureusement il n'existe pas de version française de l'ouvrage.

Ceci m'a conduit à effectuer moi-même la traduction du chapitre ci-dessous.

RG

Archaeorynchus spatula

Le registre fossile des grives du Pléistocène (1) (entre 12000 et 1,8 millions d’années) est, comme pour la plupart des passereaux, extrêmement limité et il existe très peu de choses qui se rapportent spécifiquement à l’un des principaux genres de grives. Ceci est dû, essentiellement, au fait que des os si fins et si fragiles sont incapables de résister à la fossilisation et laissent donc très peu de traces de leur existence. La plupart des connaissances proviennent des travaux entrepris sur les fossiles dans le Paléoarctique occidental, principalement en Europe ; à minima, quelques informations sur les grives primitives (Turdus) existent, mais pratiquement rien n’est connu des origines, du développement et de la distribution des autres espèces. La première découverte semble provenir du milieu du Pléistocène Européen et désigne une espèce du genre Turdus, éventuellement un Merle primitif ou un Merle à plastron (Turdus torquatus):

Il existe, cependant, de nombreux cas d’espèces de Turdus découverts dans des dépôts du Pléistocène à l’occasion de fouilles archéologiques, mais, malheureusement, beaucoup de ces découvertes n’ont pas été vérifiées et pourraient se référer à n’importe quelle période à partir du Pléistocène inférieur.

La famille des Turdidés, dans son ensemble, est représentée, principalement, dans les régions tempérées et tropicales de l’Ancien Monde (2) d’où elle venait probablement.

Olson (1971)*, à partir de restes fossiles découverts en Bavière, postulait que les ancêtres des passereaux suboscines (3) ont surgi dans les tropiques du Vieux Monde, au début de la période Tertiaire (env. - 60 millions d’années) et se sont largement répandus à travers le monde. Ces premières formes ont plus tard été amplement remplacées par des oscines plus évolués (espèces dotées d’un syrinx (4) hautement développé : les oiseaux chanteurs) dans toutes leurs zones de présence, sauf en Amérique du Sud qui se trouva isolée durant la période Tertiaire.

L’isolement des oiseaux d’Amérique du Sud a permis le développement et la propagation des suboscines (sous ordre des passereaux avec un syrinx peu développé) tandis que, dans le Vieux Monde, les oscines remplaçaient leurs anciens parents.

Cela a eu pour conséquence l'apparition d'un groupe diversifié et répandu d’environ 1000 suboscines spécialisés, vivant de nos jours en Amérique du Sud. Toutefois, l’invasion du Nouveau Monde par des passereaux oscines dût se produire probablement très tôt puisque un grand nombre d’espèces du Nouveau Monde (y compris l’espèce Turdus) sont maintenant particulièrement bien répandues partout dans les Amériques et les Caraïbes.

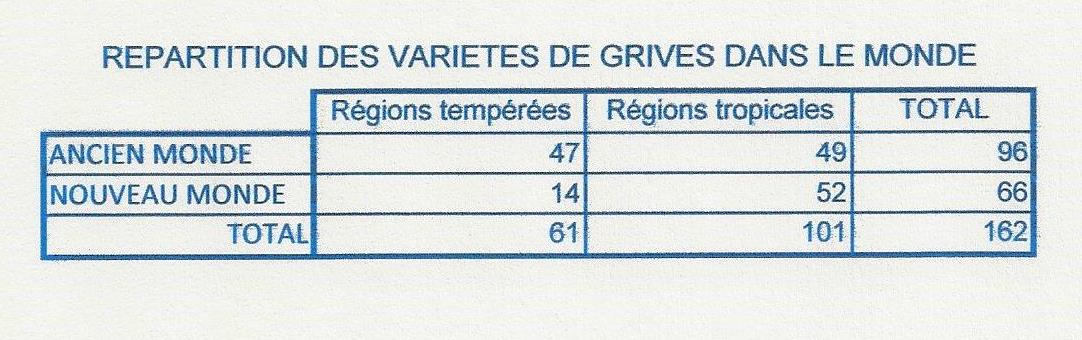

Le tableau ci-dessous montre la répartition des grives entre régions tempérées et tropicales dans l’Ancien et le Nouveau Monde.

Les grives (genre Turdus) étaient certainement présentes en Europe du Nord il y a environ 500.000 ans, avec plusieurs autres espèces (ex. Merles, Musiciennes, Mauvis). Toutes ayant laissé quelques traces de leur existence dans la période interglaciaire entre les plus récentes glaciations. Les grives du genre Turdus proviennent probablement d’Asie, où 12 espèces sont encore largement répandues, dont 6 espèces ont migré vers l’ouest et colonisé l’Europe et neuf autres résident en Asie de l’Est et du Sud. La colonisation du Nouveau Monde, probablement suite à plusieurs invasions, a été considérable : 15 espèces résidant actuellement ou se reproduisant en Amérique Centrale (y compris le Mexique) et 18 autres en Amérique du Sud.

Il est intéressant de constater que tant d’espèces Turdus se sont développées à une telle distance de leur zone d’origine et en particulier une espèce du genre Turdus - le Merle d’Amérique - qui s’est répandue dans toute l’Amérique du Nord, rendant peu probable leur arrivée par le « pont » du détroit de Béring.

Merle d'Amérique

Par contre, si ces espèces sont arrivées par cette route il semble que les forêts tempérées du nord (semblables à celles de l’est de l’Asie) n’étaient pas en mesure de les nourrir. L’expansion et la diversité actuelle des grives en Amérique du Sud tropicale indique clairement que ces espèces sont davantage adaptées aux forêts denses et humides, certaines, même, ont développé une préférence pour l’habitat montagnard le long de la chaîne des Andes.

L’ Afrique compte seulement six espèces Turdus, dont, parmi elles, trois - le Merle Africain (Turdus pelios), le Merle Olivâtre (Turdus olivaceus) et le Merle Kurrichane (Turdus libonyana)- sont très semblables et avec le Merle à Lunettes (Turdus nudigenis) montrent tous les signes de la descendance d’un ancêtre commun.

Merle Kurrichane Merle à lunettes

Les trois premières espèces sont particulièrement bien dispersées en de nombreuses sous-espèces au sud du Sahara, chacune mettant en évidence leur dépendance aux différents types de forêts.

Le Merle Olivâtre est le meilleur exemple d’évolution convergente des grives dans l’Ancien et le Nouveau Monde, il en est de même pour le Merle à Ventre roux (Turdus rufiventris) qui vit dans une zone qui va de l’est du Brésil à l’Argentine. Il est si similaire qu’il pourrait être considéré comme con-spécifique si les deux espèces partageaient le même continent.

Merle à ventre roux

Comme le faisait remarquer Moreau** (1966), « cela pourrait être considéré comme une preuve de la colonisation récente de l’autre coté de l’Atlantique sud, mais compte tenu du répertoire limité des couleurs et des motifs dans le gène Turdus il semble préférable de considérer que la ressemblance entre ces deux grives est due à la convergence. Ceci est également renforcé par le fait que plusieurs autres grives en Amérique du Sud, du genre Turdus, particulièrement le Merle à ventre fauve ou Grive à ventre ocré (Turdus fulviventris) et jusqu’à un certain point le Merle austral (Turdus falklandii) partagent ce plumage caractéristique orange vif ou roux sur le ventre et les flancs.

Merle à ventre fauve Merle austral

En outre, il semble que différentes nuances de rouge se produisent sur les parties inférieures de plusieurs espèces Turdus non apparentées, allant de la couleur fauve pâle chez la Grive obscure (Turdus obscurus) et la variété méridionale confinus du Merle d’Amérique, jusqu’au rouge-roux profond du Merle des Izu (Turdus celaenops), plusieurs espèces de Merles des îles (Turdus poliocephalus), le Merle de La Selle (Turdus swalesi) ainsi que toutes les autres races de Merle D’Amérique.

Grive obscure Merle des IZU Merle des Isles Merle de La Selle

Immédiatement à l’Est et à l’Ouest du continent africain il y a deux espèces Turdus endémiques à deux iles : le Merle olivâtre (Turdus olivaceus) et le Merle des Comores (Turdus bewsheri).

Le premier vit sur les îles Sao Tome et Principe situées dans le Golfe de Guinée, le second sur trois des quatre îles de l’archipel des Comores dans l’Océan Indien. Alors que ni l’un ni l’autre ne montre d’affinité morphologique particulière ou de ressemblance avec n’importe quelle autre espèce Africaine, ils partagent entre eux deux des points de similitude (principalement des barres sur le dessous, caractéristique rare chez les grives du genre Turdus) Et ceci, en dépit du fait que les deux espèces soient séparées par plus de 4000 km et par le continent Africain. Il est facile de supposer qu’elles peuvent avoir dérivé d’un ancêtre commun, peut-être d’Afrique continentale, dont la souche s’est éteinte depuis. Cependant, cela soulève la question de savoir pourquoi un ancêtre commun du continent n’a laissé aucun lien à travers une espèce existante, puisque le continent africain dans son ensemble n’est pas inhospitalier pour l’espèce...

ξ

Notes du traducteur:

* Storrs L. OLSON, biologiste et ornithologue américain (1944-2021), Smithsonian Institution.

** Reginald E. Moreau, ornithologue britannique amateur (1897-1970) et Président du British Ornithologist’s Union.

(1) Le Pléistocène est une époque de la préhistoire, faisant partie de la période du Quaternaire. Il s'étend d'il y a environ 2,8 millions d'années à 11 700 ans. Il est précédé par le Pliocène et est suivi par l' Holocène, qui est l'époque actuelle. Les premières espèces du genre Homo sont apparues au début du Pléistocène. Homo Erectus a domestiqué le feu, il y a environ 700 000 ans.

(2) L’Ancien Monde se réfère à la partie du Monde connu par les Européens depuis l’Antiquité avant les voyages de Christophe Colomb : l'Europe, l'Asie et l'Afrique (Afro-Eurasie). Par distinction au Nouveau Monde: les Amériques et l'Océanie.

(3) Suboscines : désigne des passereaux non chanteurs ayant une anatomie et un comportement plus primitifs que les passereaux chanteurs (oscines) qui ont un meilleur contrôle vocal.

(4) Syrinx : organe du chant des oiseaux, situé à la bifurcation de la trachée ou sur la trachée elle-même qui leur permet de faire des vocalises.

Grives et taxinomie.

Non, la taxinomie n'est pas une nouvelle épidémie qui viendrait frapper nos chers turdidés !

Il s'agit, en fait, du système de classification des êtres vivants.

Définitions:

"Le mot taxinomie désigne la science des lois de la classification des êtres vivants..." (oiseaux.net).

ou encore:

"La taxinomie ... est la science qui a pour objet de décrire les organismes vivants et de les regrouper en entités appelées taxons afin de les identifier puis les nommer et enfin les classer. Elle complète la systématique qui est la science qui organise le classement des taxons et leurs relations..." (Techno-Sciences.net)

Ainsi, par exemple, la hiérarchie taxinomique de la grive musicienne est la suivante:

- Règne: Animalia

- Embranchement: Chordata

- Sous-embranchement: Vertebrata

- Classe: Aves

- Ordre: Passériformes

- Famille: Turdidae (Turdidés)

- Genre: Turdus

- Espèce: Philomélos

Remarques:

g. & h. en taxinomie, genre et espèce sont toujours écrits en latin et en italique.

f. La seule famille des turdidés compte 172 espèces réparties entre les 17 genres suivants:

|

Cataponera |

|

Catharus |

|

Chlamydochaera |

|

Ciclochpsis |

|

Cochoa |

|

Entomodestes |

|

Geokichla |

|

Grandala |

|

Hylocichla |

|

Ixoreus |

|

Myadestes |

|

Neocossyphus |

|

Ridgwayia |

|

Sialia |

|

Stizorhina |

|

Turdus |

|

Zoothera

|

Certains genres ne comportent que peu d'espèces (ex: Grandala, Cataponera, Cichlopsis, Hylocichla ou Ixoreus (une seule espèce chacun) alors que le genre Turdus en comporte plus de 85.

En France, le genre Turdus est représenté par 6 espèces:

- La grive draine (Turdus viscivorus)

- La grive litorne (Turdus pilaris)

- La grive musicienne (Turdus philomelos)

- La grive mauvis (Turdus iliacus)

- Le merle noir (Turdus merula)

- Le merle à plastron (Turdus torquatus)

↔

En de rares (voire même très rares) occasions, on a pu observer en France les espèces suivantes:

- Grive de Naumann (Turdus naumanni), hivernante occasionnelle.

- Grive obscure (Turdus obscurus), rare/occasionnel

- Grive à ailes rousses (Turdus ruficolis), présent et/ou nicheur

- Grive à gorge noire (Turdus astrogularis), présent et/ou nicheur

- Grive à gorge rousse (Turdus eunomus), rare/occasionnel

- Grive de Sibérie (Geokichla sibirica), rare/occasionnel

- Grive à dos olive (Catharus ustulatus), rare/occasionnel

- Grive à joues grise (Catharus minimus), rare/occasionnel

- Grive dama (Zoothera dauma), rare/occasionnel

- Grive dorée (Zoothera aurea), migration accidentelle

↔

La notion de sous-espèce:

La sous-espèce est un rang taxonomique intermédiaire, immédiatement inférieur à l'espèce, dans la classification classique des êtres vivants qui permet de distinguer des populations présentant de légères variations génétiques au sein de l'espèce, accentuées ou acquises au cours du temps.

Le nom des sous-espèces comporte trois parties : le nom générique, le nom spécifique et le nom sub-spécifique, formé selon les mêmes règles que le nom spécifique.

Pour l'espèce-type, le nom sub-spécifique est identique au nom spécifique.

Ex. la grive mauvis type: Turdus iliacus iliacus

La sous-espèce a une nomenclature trinomiale, c'est-à-dire formée de trois noms : le générique, le spécifique et le sub-spécifique.

Ex.:

- la grive mauvis d'Islande et des iles Féroé: Turdus iliacus coburni

- la grive musicienne. Outre l'espèce type, on connaît trois sous-espèces:

- Turdus philomelos philomélos (c'est l'espèce type). Centre et est de l'Europe, Anatolie, Caucase.

- Turdus philomélos hébridensis, ouest Ecosse et ouest Irlande.

- Turdus philomélos clarkei, ouest de l'Europe.

- Turdus philomélos nataliae, centre et ouest de la Sibérie à l'Altaï.

- la grive draine: 3 sous-espèces:

- Turdus viscivorus viscivorus, Europe, ouest Sibérie et Iran

- Turdus viscivorus deichleri , nord-ouest Afrique, Corse et Sardaigne

- Turdus viscivorus bonapartei, sous-continent Asiatique, Turkmenistan et Népal

- la grive litorne: Pas réellement de « sous-espèces » identifiées, l’espèce étant considérée comme monotypique,

- le merle noir: la taxinomie de cette espèce est assez complexe. 7 sous-espèces selon Oiseau.net:

- Turdus merula merula, Europe

- Turdus merula azorensis, Açores

- Turdus merula cabrerae, Madère et Canaries

- Turdus merula mauritanicus, nord-ouest Afrique

- Turdus merula aterrimus, Sud est Europe, Turquie, Caucase et nord Iran

- Turdus merula syriacus, iles sud Grèce, sud Turquie, sud Iran, nord Irak et Egypte

- Turdus merula intermedius, montagnes de l'Asie Centrale et nord Afghanistan

- mais, selon Avibase, il existerait 14 à 16 sous-espèces de Turdus merula et 15 selon Peter Clement !!!!

ψ

Sources: Avibase, Oiseaux.net, Ornithomédia, Le livre Thrushes de P. Clement et R. Hathway, Rechno-sciences.net et INPN-MNHN (Inventaire National du Patrimoine Naturel)

Une "mini" grive musicienne.

musicienne. Son nom scientifique est Catharus ustulatus.

En France, on l'appelle Grivette olive ou

Grive de Swainson (1).

C'est un passereau de taille moyenne,

appartenant à la famille des Turdidés.

Taille: Elle mesure 16 à 20 cm de longueur,

son envergure est de 30 cm en moyenne,

son poids varie de 23 à 45 g.

Description: Anneaux oculaires brun-clair, joues et gorge fauves, haut de la poitrine roussâtre et haut des flancs tacheté de noir. Le dessous est blanc, le manteau et le croupion sont brun-olive. Le bec est noirâtre, les pattes sont roses.

Distribution: Amérique du Nord jusqu'au sud de l'Argentine. Quelques observations en Europe, occasionnellement.

Alimentation: insectes, fruits, baies.

Habitat: forêts de conifères et de feuillus.

Statut de conservation: UICN LC: préoccupation mineure.

(1) - D'après l'ornithologue anglais William Swainson.

Sources:

- Guide des oiseaux d'Europe (Peterson, Mountfort, Hollom, Géroudet), Delachaux & Niestlé

- Thrushes (P. Clement & R. Hathway), Helm identification guides

La grive de Principé.

La République démocratique de São-Tomé-et-Príncipé (île de Saint-Thomas et du Prince) est un micro-État insulaire de l'Afrique occidentale, situé à environ 300 km au large de la côte atlantique dans le golfe de Guinée, face au Gabon et à la Guinée équatoriale.

Formé de deux îles principales : São-Tomé (855 km²) et Príncipé (136 km²), et de plusieurs petits îlots, l'archipel couvre une superficie totale de 1000 km².

Principé (c'est celle qui nous intéresse, ici) est une île volcanique aux montagnes abruptes couvertes d'une végétation tropicale impénétrable. Elle abrite des plantes, des oiseaux et des animaux uniques tels le perroquet gris (psittacus erithacus) ou le Kitoli, une nouvelle espèce de chouette tachetée.

Au moins 8 des oiseaux de Príncipé sont des espèces endémiques, dont la grive de Príncipé ( Turdus xanthorhynchus).

ci-dessus: photos L. Petersson

ci-dessous: photo N. Borrow

Cette grive est appelée également "Merle de Principé" (cf. Oiseaux.net).

Sa longueur est comprise entre 22 et 24 cm. Le bec et les pattes sont jaunes,l'oeil (iris) est gris-bleu. La tête et le dos sont brun foncé, la poitrine et le ventre, blancs, mouchetés de brun à motif "d'écaille".

Poids: de 77 à 92 g.

Habitat: forêts humides, lisières de forêts ainsi que dans les plantations de cocotiers et de caféiers.

En 2010, la population était estimée à environ 250 individus.

En 2018, la grive de Principé était considérée comme en danger critique d'extinction (liste rouge UICN).

Principales menaces: le développement touristique, l'introduction d'espèces non indigènes (rats, civettes, chats...), la déforestation et la chasse opportuniste.

L'élevage de la grive musicienne.

Cet article, de Bruno Amico (éleveur et membre de l'Oiseau Club d'Istres), a été publié dans la revue "Oiseaux du Monde, n°358 en Juin-Juillet 2018.

Il est particulièrement bien écrit, instructif et intéressant.

RG

+++

Descriptif et caractéristiques:

Chez l’adulte, le plumage des mâles et des femelles est identique : dos brun olive, poitrine et ventre blanc, moucheté de tâches brunes, couvertures alaires grandes et médianes subitement roussâtres à la pointe, flanc blanc roussâtre, rectrices brun olive, dessous de la queue blanc-crème. Le bec est noir, et la base inférieure est jaunâtre. Les pattes sont brun-jaunâtre. Le mâle se distingue de la femelle par son registre vocal, harmonieux et varié.

Au niveau morphologique, la grive mesure de 21 à 23 cm, son envergure est de 35 cm environ et son poids varie en fonction du sexe, de l’âge et des saisons entre une fourchette conséquente comprise entre 30 à 80 g.

Les juvéniles à peine sortis du nid se distinguent des adultes par la présence d’un évident mouchetage chamoisé sur la tête et le dos, ainsi que par la petitesse des taches brunes sur la poitrine et les flancs. Ce n’est qu’au mois d’août, lors de la première mue, que le plumage des juvéniles ressemble davantage à celui de l’adulte. La distinction réside dans la bordure roussâtre plus prononcée, des grandes couvertures alaires qui ne seront pas remplacées la première année.

Principe d'élevage:

Pour que les grives puissent évoluer dans des conditions optimales et avoir de bons résultats de reproduction, les box extérieurs doivent répondre à certaines normes. Les volières extérieures doivent être exposées au soleil, à l’abri des intempéries et des vents dominants, notamment du mistral dans le sud-est. Les dimensions minimales d’un box sont de 2 m de long par 1 m de large et 2 m de haut.

Les box sont équipés de perchoirs amovibles, fabriqués par mes soins. L’utilisation de différents diamètre < 10 et 20 mm permet de faire travailler les pattes (muscles, tendons et articulations) ce qui est favorable pour la femelle qui pourra mieux se cramponner lors de la copulation et préviendra les arthroses.

Un distributeur d’eau à basse pression est mis à disposition des oiseaux, permettant ainsi de s’abreuver dans une eau toujours pure. Les baignoires sont changées quotidiennement l’hiver et deux fois par jour l’été. Elles sont rapidement retirées après l’étape du bain, afin d’éviter le contact des oiseux avec l’eau souillée.

Dans chaque box sont disposés trois nids différemment exposés et camouflés avec un branchage de pins. J’utilise des nids de tourterelles en osier, disposés sur un support de pots de fleurs métallique du commerce, mesurant de 14 à 16 cm de diamètre. La femelle choisira elle-même le nid qui lui conviendra le mieux et en bâtira l’intérieur.

Pendant les périodes de reproduction, les couples sont formés par affinités et placés dans chaque box. En fin de reproduction et de mue, les oiseaux se retrouvent tous dans une volière commune pour passer l’hiver. La promiscuité a l’avantage de calmer la fougue et l’agressivité qu’aurait manifesté le mâle à l’égard de la femelle, s’ils étaient restés en couple dans le box. La vie de communauté permet en outre aux juvéniles de se familiariser avec leurs congénères de phénotype sauvage ou ceux en plumage plus dilué, issus de mutations.

Préparation à la reproduction :

Un ou deux mois avant la période de reproduction, j’utilise la technique de la photopériode qui conditionne de nombreuses activités physiologiques. Lorsque je place les reproducteurs dans leur box distinctif, les oiseaux ont à leur disposition les matériaux nécessaires à la construction du nid. Pour ma part, je leur distribue des fibres de coco et de l’herbe sèche. Pour éviter tout problème pour les oiseaux et notamment pour les plus jeunes, la longueur des matériaux doit être inférieure à 10 cm. Je leur fournis également un bac contenant de l’argile mélangée à de petits fragments d’herbe sèche, constamment humidifié. La femelle récupère ce torchis pour enduire l’intérieur du nid. Pour le fixer, elle tassera avec ses pattes dans un mouvement de rotation, le torchis régurgité. Lors de la construction du nid, il faudra maintenir un bac d’eau à disposition de la femelle. Ainsi, tel un plâtrier, elle se servira en quantité d’eau nécessaire pour lisser l’intérieur du nid avec sa poitrine préalablement humidifié.

Les reproducteurs sont sélectionnés parmi les sujets sains et dociles, tous nés en captivité et âgés d’un an minimum. Durant les deux premières semaines, le couple isolé dans son box individuel sera quotidiennement surveillé pour s’assurer de l’affinité des oiseaux. En cas d’agitation de l’un d’entre eux, il conviendra de remplacer rapidement le perturbateur.

L'accouplement:

Dès la finalisation du nid, la femelle est prête à copuler. Elle émet un petit sifflement aigu et continu en secouant ses ailes et balançant sa queue pour appeler la mâle. C’est sa manière de faire sa parade amoureuse. Une seule copulation est suffisante pour la féconder, ce qui n’empêchera pas de renouveler éventuellement plusieurs fois l’acte.

La couvaison:

Pendant le cycle de ponte et de couvaison, il faut éviter que des personnes étrangères ou des animaux s’approchent du box. Cela aurait pour effet de perturber la femelle, avec pour conséquence l’abandon du nid. La ponte s’étale sur plusieurs jours. La couvaison débute après la ponte du second et troisième œuf et s’étend sur 13 à 14 jours. Il convient alors de trouver un subterfuge pour garantir à chaque œuf une incubation de même durée et par voie de conséquence, les mêmes chances aux oisillons d’arriver à terme. Dès que la femelle a pondu, l’œuf est retiré et remplacé par un œuf factice de même couleur et de taille identique. L’œuf original est placé dans un bac dont le fond est recouvert d’alpiste, conservé à température allant de 18 à 20 degrés. Les bacs sont numérotés en fonction du numéro de box, car dés que la femelle aura terminé sa ponte, les œufs factices de son nid seront retirés et ses propres œufs seront re-déposés avec délicatesse dans leur nid initial.

Comportements négatifs:

Durant la période de couvaison jusqu’à la naissance des oisillons, les mâles peuvent présenter des comportements agressifs en voulant de nouveau s’accoupler. Ainsi, ils peuvent occasionner un détournement de la femelle et l’empêcher de couver, ils peuvent jeter les œufs hors du nid, voire expulser les jeunes oisillons. En pareil cas, il faut déplacer le mâle dans une cage d’exposition, à la vue de la femelle. Il sera réintégré dans son box, lorsque les oisillons auront 5 à 6 jours de vie (selon leur taille). Je procède au baguage, lorsque les oisillons ont quatre ou cinq jours de vie. Les bagues sont référencées UOF, leur diamètre est de 4 mm.

Alimentation :

Au quotidien, je nourris mes oiseaux avec un aliment extrudé de qualité supérieure de marque « italienne » contenant notamment une grande quantité de protéines animales (farine de criquets), des lipides, des cendres, des fibres, des vitamines, essentiellement A, D, E, B, K, PP, ainsi que de la choline, des acides foliques, des sels minéraux et des acides aminés . L’extrudé pour turdidés doit être pauvre en fer. L’avantage de l’extrudé est qu’il garde longtemps ses propriétés actives. Je leur donne également une pâtée insectivore protéinée à 24% et contenant 9% de gras, de la même marque. Ce dernier propose une gamme de produits spécialisés pour grands et petits turdidés.

Les fruits ne doivent pas faire défaut dans les volières du fait de leurs diverses propriétés, telle que la régulation intestinale, l’équilibre gastrique, l’augmentation des réserves alcalines dans le sang et la désintoxication de l’organisme. Une fois par semaine, pendant la saison de repos, je leur distribue des vers (pinkies) après les avoir décongelé.

En période de reproduction, les insectes sont indispensables pour l’élevage des turdidés, faute de quoi ils ne pourraient se reproduire ni élever leurs jeunes. Quatre jours avant l’éclosion, je mets à leur disposition des insectes vivants de petites tailles ainsi que des lombrics, mini vers de farine, teignes de ruches, vers buffalos. Lorsque les oisillons ont atteint une durée de vie de 4 à 5 jours, je complète leur alimentation de proies plus grosses comme les grillons et les sauterelles.

Les mutations :

Les mutations permettent de modifier le patrimoine génétique. En ce qui me concerne, je me consacre à la couleur du plumage, en respectant les standards de l’oiseau. La mutation réduit les pigments. Contrairement à la modification de couleur générée par un déséquilibre alimentaire qui sera rétablie lors de la mue, la mutation génétique est ancrée dans les gènes de l’individu et sera transmissible aux générations suivantes.

L’éleveur joue un rôle primordial dans les mutations de couleur, de par ses propres sélections et par son investissement et sa patience. En effet, il faut parfois des années pour parvenir à une mutation. A ce jour, les principales mutations de couleurs observées chez les turdidés sont les mutations brunes, satinée et l’albinos.

Source: http://www.ornithologies.fr/blog/lesoiseauxdumonde/lelevage-de-la-grive-musicienne/