LE DICTIONNAIRE DES CHASSES, JJ. Baudrillart.

De 1821 à 1848 parut le Traité général des eaux et forêts, chasses et pêches, sous la direction de M. Baudrillart, en 12 volumes et 3 atlas :

- Recueil chronologiques des règlements forestiers (8 volumes),

- Dictionnaire général raisonné et historique des eaux et forêts (2 volumes et un atlas),

- Dictionnaire des chasses (un volume et un atlas),

- Dictionnaire des pêches (un volume et un atlas).

Le volume consacré à la chasse est une véritable encyclopédie (677 pages), décrivant de nombreuses techniques aujourd'hui oubliées et riche en termes régionaux.

Edité en 1834, ce volume s'intitule exactement: "Traité général des Eaux et Forêts, Chasses et Pêches, troisième partie. Dictionnaire des chasses"

Qui était M. Baudrillart ? Chef de division de la Direction Générale des Forêts de France, Jacques-Joseph Baudrillart (1774-1832) était un agronome et un forestier français et un des promoteurs de l'Ecole Royale Forestière, aujourd'hui l'ENGREF (Ecole Nationale du Génie Rural, des Eaux et des Forêts).

Compte tenu du nombre important de pages consacrées aux grives en général et à chaque espèce en particulier (musiciennes, mauvis, litornes, draines et merles), il ne m'a pas paru souhaitable d'en reproduire l'intégralité ici. On pourra toutefois consulter le Dictionnaire des chasses en cliquant sur le lien suivant: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5529872s.r=bateaux+peches.langFR (Tombé dans le domaine public, il a été numérisé, l'accès en est libre et gratuit).

RG

- Considérations générales sur les grives: approche générale des grives, énumération des espèces, distinction des sexes: "...Dans toutes les espèces de grives, le mâle et la femelle sont d'égale grosseur, et portent à peu près le même habit; seulement les couleurs sont plus vives et plus nettes sur celui des mâles...". L'alimentation des grives y est énumérée: "... Toutes (les espèces) se nourrissent de baies, de fruits, d'insectes; elles mangent aussi les vers de terre qu'elles prennent après les pluies, et les limaçons qu'elles cherchent, pendant l'hiver, dans les endroits exposés au soleil...."

L'aspect gastronomique n'est pas négligé: "Leur chair est un très bon manger, particulièrement celle de la grive proprement dite (la musicienne) et du mauvis, lorsqu'elle est grasse; c'est surtout pendant les vendanges qu'elle acquiert cette délicatesse, ce gout exquis qui font rechercher ce petit gibier...".

L'approche générale s'achève sur la migration des grives: "...Aux approches des vendanges, des volées innombrables de grives quittent les régions du nord, et paraissent en Europe...", "...elles arrivent dans certaines contrées plus tôt ou plus tard, en plus ou moins grand nombre, selon la direction des vents et les divers changements de température..."

- La Grive (musicienne):

"...cette espèce est la plus connue dans les pays de vignobles et la plus délicate; elle a été confondue..., par des naturalistes, avec le mauvis, et, dans beaucoup de cantons, on ne distingue pas ces deux oiseaux par des noms particuliers: aussi les appelle-r-on, aux environs de Rouen, mauviards; à Paris et en Bourgogne, mauviettes...". La description de l'oiseau est très détaillée: "... La grive proprement dite a 8 pouces et demi de longueur, y compris la queue, qui en a 3; le bec brun est de 8 lignes de long; l'iris, noisette; les pieds d'un gris-jaune et de 8 pouces de haut..." Sachant que 1 pouce = 2,707 cm et la ligne = 0,2255 cm, mesures d'Ancien Régime, le lecteur pourra se livrer aux joies du calcul...

A l'occasion de la description du plumage de l'oiseau, l'auteur précise: "...la femelle a le plumage plus pâle et la raie noire du cou plus étroite...".

S'agissant du chant, "... en tout autre temps (que le printemps), les grives ne font entendre qu'un petit sifflement comme zipp, zipp. C'est surtout lorsqu'elles s'envolent qu'elles jettent un cri qu'on peut imiter parfaitement en plaçant le bout du doigt dans la bouche, le pressant fortement des lèvres et le retirant avec vitesse...".

Habitation: "...répandue dans toute l'Europe, se plaît plus volontiers dans les bois, ...elle fréquente les pays de vignobles à la maturité des raisins, disparaît après la vendange, sur la fin d'octobre, et reparaît au mois de mars et d'avril, ... elle ne voyage pas en troupes; cependant on en trouve plusieurs ensemble quand elles ne voyagent pas..."

Sa nourriture "... se compose de raisins, de baies de sorbier, de genévrier, de myrtilles, et d'autres arbrisseaux ou arbustes..." Elles se nourrissent également de "... vers, d'insectes et de limaces, c'est pourquoi on les trouve plus souvent à terre dans les bois, au pied des haies et des buissons, surtout ceux qui bordent les prairies qui sont submergées...".

Propagation: "... la femelle dépose ordinairement de quatre à six oeufs d'un bleu pâle glacé de vert, avec quelques taches rougeâtres et noires .... l'incubation dure seize jours ... les vieilles grives font deux couvées et quelquefois trois ...".

Qualités: " La chair de la grive est un excellent mets ... oiseau utile par la grande quantité d'insectes qu'il détruit ... susceptible d'éducation, il apprend à parles (!) ... siffle des airs de serinette et de flageolet (!!) ... vit en captivité sept à huit ans."

Variétés: " variétés toutes accidentelles ... la grive blanche, dont le plumage n'est pas d'un blanc pur; mouchetures plus faibles, moins tranchées; plumes du dos mélangées de brun, ... du roux sur la poitrine, ... etc". Baudrillart signale: " On a parlé aussi d'une grive huppée, mais dont on a trouvé qu'un sel individu en 1599 " [ Nota: Dans son Histoire naturelle, Buffon écrit: prise en 1599 dans les forêts du duché de Lignitz. Il est bon de remarquer que les oiseaux acquièrent quelquefois en se desséchant une huppe par une certaine contraction des muscles de la peau qui recouvrent la tête.]

Chasse de la grive: " ... une des plus agréables et des plus lucratives que l'on fasse aux oiseaux, ... c'est aussi celle où l'on emploie le plus de moyens."

Saisons et lieux favorables: "C'est principalement dans les pays de vignobles que l'on fait les meilleures chasses aux grives ... Elles sont encore très friandes des olives: elles trouvent l'un et l'autre dans nos provinces méridionales; ce qui fait qu'on y en voit en plus grande quantité qu'ailleurs, et qu'elles y sont, en général, plus grasses et de meilleur goût.... La véritable saison pour prendre les grives est depuis la fin de septembre, .... jusqu'aux premières gelées... ".

Les divers modes de chasse des grives: L'auteur en fait une description minutieuse.

En premier la chasse au fusil, dont il écrit qu'elle est " ... un peu coûteuse, à raison de la cherté de la poudre et du plomb, et de la petitesse de l'oiseau (!)".

La chasse au fusil se pratique essentiellement de deux manières: au vol et à l'arbret.

- au vol, "pour tuer beaucoup de grives, il faut les tirer au vol... ", ce qui requiert " ... une certaine adresse et n'appartient pas au commun des chasseurs...". " ... deux chasseurs qui s'entendent pour battre une haie, en la longeant chacun de son coté, sont assurés de tuer des grives et des merles.... ". Donc, tout ce qu'il y a de plus classique.

- à l'arbret: (du Provençal aubret). Il en fait une description très détaillée que je reprends, ici, in extenso:

"En Provence, et particulièrement dans cette étendue de terrain qui environne Marseille, et qu'on appelle le Taradou, on chasse beaucoup les grives à l'arbret ... c'est un petit arbre planté exprès pour la chasse dont il s'agit, appelée aussi chasse au poste, parce que le chasseur se tient caché dans une petite cabane à laquelle on donne ce nom. Cette chasse qui se fait dans l'enceinte même des bastides ... est un des amusements les plus chéris de la jeunesse de Marseille, et l'on prétend qu'il se trouve au moins quatre mille postes dans le Taradou, qui forme un pourtour d'environ quinze lieues, couvert de quinze mille de ces habitations de campagne, appelées bastides.

"On choisit dans une vigne, de celles qui se trouvent encloses dans les bastides, un petit tertre ou monticule, qu'on se procure artificiellement, s'il ne s'en rencontre pas un sur le lieu. On y plante un petit bouquet de jeunes pins, et au milieu un arbre de 15 à 20 pieds de haut [ soit 5 à 7 m]. L'amandier est celui qui convient le mieux, par la raison que sa feuille est fort petite et cache moins les oiseaux. Au défaut d'un arbre naturel est vert, on peut se servir d'un arbre sec qu'on plante sur la terre. Les grives et même les autres oiseaux s'y perchent également... Parmi les jeunes pins, on a soin de mêler quelques arbrisseaux de ceux qui portent des baies qu'aiment les grives, comme myrtes, genièvres, etc. On place à terre, entre ces pins et arbustes, dans des cages, pour servir d'appeaux, cinq ou six grives prises aux gluaux, et conservées dans des volières, où on les nourrit de figues hachées avec du son et du raisin noir. Ces cages sont suspendues à des piquets, à 2 ou 3 pieds de terre. A quelque distance de l'arbre, on construit une cabane fort basse, en creusant la terre de 2 ou 3 pieds, de manière qu'elle n'excède le niveau du terrain que d'à peu près autant, et on la recouvre en dehors de ramée et de lierre qui est toujours vert, afin qu'elle effarouche moins les oiseaux, et que sa verdure se maintienne plusieurs jours. Il y a de ces cabanes construites en maçonnerie et avec quelques commodités, et autour desquelles, pour en dérober la vue aux oiseaux, on plante quelques arbustes. Le chasseur se tient tapi dans sa cabane, et au chant des oiseaux, il arrive de temps en temps des grives, qui viennent se poser sur l'arbre, et qu'il tire, à mesure qu'elles se présentent, par de petites ouvertures ménagées à la cabane. La saison de chasse est depuis les derniers jours de septembre jusqu'à la fin d'octobre. On la commence dès la pointe du jour; jusqu'à sept heures est le fort du passage: elle dure cependant jusqu'à neuf ou dix heures de la matinée. On peut y tuer jusqu'à trois ou quatre douzaines de grives."

- Il est également fait mention d'une troisième méthode: "à la hutte ambulatoire" , sorte d'affût mobile disposé "... près de l'arbre qu'ils (les chasseurs) jugent le plus avantageux..... ou se cachent derrière de gros arbres, des buissons, ou dans des ravins, des fossés...".

Enfin, l'auteur passe en revue les divers autres modes de chasse: collet, chasse aux repuces ou raquettes, lacets, pipée, filets (araigne, rafle)

- Le Mauvis: nom masculin en Français.

Baudrillart décrit ainsi la grive mauvis: "...il (le mauvis) se distingue de la grive (la musicienne) par son plumage plus lustré, son bec plus noir, un plus petit nombre de mouchetures sur la poitrine, et surtout par la couleur orangée du dessous des ailes, ..... (il) n'est pas aussi gros que la grive: il a 8 pouces de longueur, ... le bec de 7 lignes de long, noirâtre, l'iris brun, les pieds d'un pouce de haut et d'un gris clair, tout le dessus du corps d'un brun olivâtre; une bande jaunâtre de chaque coté de la tête, depuis les narines jusqu'à l'occiput; la gorge, le cou et la poitrine d'un fond jaunâtre, varié d'un grand nombre de taches noirâtres de forme triangulaire; le reste du dessous du corps blanc; les côtés et le dessous des ailes de couleur rouge orangée; les couvertures supérieures des ailes pareilles au dos; les moyennes ayant un peu de roussâtre à leur extrémité, et les grandes les plus proches du corps, bordées à l'extérieur de cette même couleur; les pennes des ailes d'un gris brun et cendrées en dessous, ainsi que celles de la queue..." et d'ajouter que " l'on reconnait la femelle à la bande des côtés de la tête, qui est moins vive, et quelquefois totalement blanche." Pour les amateurs de conversion, je rappelle que 1 pouce = 2,707 cm et la ligne = 0,2255 cm ...

Si la description est parfaite, le cri rapporté par l'auteur est moins convaincant: " un gazouillement doux..."; "... son cri est tau, tau, kau, kau...". Il n'est pas fait mention ici du sifflement (sss, sss) si caractéristique. Etonnant !!!

Habitation: Habitante des pays très septentrionaux, en France, la grive mauvis n'est qu'un oiseau de passage, arrivant après la musicienne et avant la litorne. Elle disparaît, selon lui, avant Noël pour reparaître au printemps.

Nourriture: vermisseaux, insectes, raisins, baies de sorbier, genévriers, myrtille et autres fruits tendres.

Pas de reproduction sous nos climats.

La qualité gustative des mauvis est aussi délicate que celle de la musicienne.

Modes de chasse: les mêmes que pour la musicienne. Toutefois, Baudrillart signale que les mauvis, s'ils se prennent plus facilement aux lacets que toute autre espèce de grive, "... ils évitent les lacets qui ne sont faits que de crin blanc ou que de crin noir; ... raison pour laquelle on les fait, en Bourgogne, de crins noirs et de crins blancs tortillés ensemble." ...

L'auteur signale une variété du mauvis qui est le mauvis blond (fond du plumage blanc roussâtre), variété observée dans les Pyrénées par Picot La Peyrouse et citée dans l'Histoire générale naturelle de Buffon.

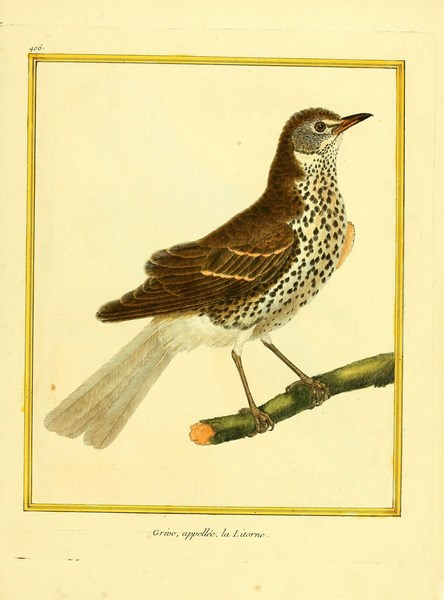

La Litorne :

comme à l’accoutumée, la description que fait Baudrillart de cette grive est particulièrement détaillée : « … un peu moins grosse que la draine, elle a 10 pouces de longueur, y compris la queue de 3 à 4 pouces ; le bec de 10 lignes de long, de couleur jaune avec le bout noirâtre ; les jambes de 1 pouce 3 lignes de haut et d’un brun noir, ainsi que l’iris ; le dessus de la tête, les joues, le dessus du cou, le bas du dos et le croupion d’un gris cendré avec quelques taches noirâtres sur la tête ; le haut du dos et les couvertures des ailes d’un brun roussâtre ; la gorge blanche ; le devant du cou, la poitrine roussâtres avec une tache noirâtre sur le milieu de chaque plume ; le ventre, les couvertures subalaires et les inférieures de la queue blancs, avec quelques taches d’un cendré brun sur ces dernières ; les pennes des ailes brunes en dessus, cendrées en dessous ; les primaires bordées de gris blanc à l’extérieur, et les secondaires de brun roussâtre ; les deux intermédiaires de la queue d’un gris brun et cendrées en dessous, les latérales pareilles aux pennes alaires et bordées de gris brun.

La femelle diffère du mâle par des couleurs plus ternes et par celle de son bec qui est d’une teinte plus obscure… »

Deux remarques au passage :

- Je reste admiratif devant une telle description destinée à suppléer à l’absence de planches descriptives en couleur, richesse du vocabulaire et précision des termes.

- Le dimorphisme sexuel indiqué par Baudrillart est-il réel ? Mon guide des Oiseaux d’Europe (Delachaux et Niestlé) ne le mentionne nulle part.

Le chant, il est « … rauque et dépourvu d’agrément, son cri d’appel est cha, cha, chak. »

Habitation : « … elles arrivent en troupe en novembre et au commencement de décembre. »

« Plus l’hiver est rigoureux, plus elles abondent ; plus il est long, plus longtemps elles séjournent parmi nous. Et tant qu’elles se font entendre, les chasseurs … disent que l’hiver n’est pas passé… »

« … elles se plaisent dans les friches, les lieux où croit le genièvre, … les prairies humides… ne fréquentant les bois que pour y passer la nuit… »

« Elles se perchent toutes ensemble sur le même arbre et sur les arbres les plus proches et il n’est pas rare d’en voir deux ou trois mille dans les endroits ou croissent les aliziers. »

Nourriture : vermisseaux, insectes, toutes sortes de baies, notamment celles des alisiers et des genévriers.

Propagation : compte tenu de la nidification des litornes dans les « pays très reculés dans le nord, on ne sait rien de positif sur leurs amours. »

Qualité : « la chair de la litorne n’est pas aussi estimée que celle des autres grives ; il paraît qu’elle a beaucoup de fumet quand l’oiseau s’est nourri de genièvre. »

Chasse : modes de chasse identiques à ceux de la grive musicienne.

La Draine :

Oiseau connu en beaucoup d’endroits sous les noms de mangeuse de gui et de grive de gui, d’où son nom en latin de turdus viscivorus.

Description : «. .. c’est la plus grosse et la plus grande de toutes celles d’Europe : 11 pouces de longueur (environ 30 cm), y compris le bec, qui a 1 pouce de long (environ 3 cm), et la queue qui en a 3 et demi ( soit 9,5 cm) ; l’iris d’un brun foncé ; les pieds de 15 lignes de haut (3,4 cm) et d’un jaune sale ; tout le dessus du corps d’un brun olivâtre, tacheté de noir ; le cou et la gorge d’un blanc jaunâtre avec des taches brunes de formes triangulaires et rondes ; la queue d’un gris brun et luisant ; les trois premières pennes de la queue blanches à leur extrémité. La femelle est un peu plus petite et de couleur plus claire que le mâle. Le cri de cet oiseau est tré, tré, tré, tré, c’où lui est venu son nom… ».

Habitation : dans toutes les forêts, essentiellement dans les contrées du nord. Elle migre très tard en automne pour revenir tôt au printemps.

Nourriture : vers, insectes, cerises, baies, raisins et surtout baies de gui.

Multiplication : appariage avant le printemps, les nids sont construits sur des arbres de hauteur moyenne, la femelle y dépose « de trois à cinq œufs d’un blanc grisâtre tacheté de violet et de brun.. ». Durée de l’incubation : quinze jours. « En France, elles font ordinairement une seconde ponte. »

Utilité : « … le gui, les graines de houx, de genièvre et diverses autres baies…, donnent à ces oiseaux un goût désagréable, et ne peuvent leur procurer cette graisse délicate qui fait des autres grives,… un de nos meilleurs gibiers. »

Baudrillart range la draine et les autres grives comme des auxiliaires de l’agriculture « … par la grande quantité d’insectes nuisibles qu’elles détruisent ».

Très méfiantes (défiantes, écrit-il), les draines sont « … très difficiles à surprendre, si ce n’est dans le temps de la ponte, où on les approche plus facilement ; elles couvent même avec tant d’ardeur, qu’on les prend (sic !) quelquefois sur leur nid. »

- Le Merle: cette partie devrait s'intituler plutôt "Les merles", car Baudrillart consacre près de 5 colonnes aux "oiseaux noirs": En premier, bien sur, "Turdus merula", le merle noir commun, mais aussi le merle brun, le merle bleu, le merle d'eau, le grand merle des Alpes, le merle de montagne et le merle à plastron blanc.

Le Merle noir: l'oiseau noir des Anglais (Blackbird) et la grive noire pour les Allemands (Shwarzen Drossel). Comme à son habitude, l'auteur en donne une description très détaillée:

"9 pouces et demi de long (26 cm) dont la queue de 3 pouces (8 cm); bec jaune de 10 lignes (2,2 cm), iris brun, pieds de 1 pouce, 3 lignes de hauts (3,2 cm) noirs comme le reste du corps". Voilà pour le mâle.

"La femelle diffère du mâle...: son plumage est d'un brun foncé sur les parties supérieures du corps, les ailes et la queue, et d'un brun plus clair, mélangé de roux sur la poitrine, et de gris sur le ventre; le bec et les pieds sont d'un brun noirâtre".

Le chant du merle, s'il "n'est pas harmonieux... n'est pas désagréable". "il le fait entendre en levant la queue en l'air, et en battant vivement des ailes".

Habitation: forêts bien fourrées, lisières des bois, haies, buissons et, ajoute l'auteur ils "viennent jusque dans les jardins situés au centre de Paris, et dans lesquels ils nichent".

Nourriture: vermisseaux, insectes, baies de genièvre, de sorbier, d'épine noire et blanche, raisins, cerises, myrtilles, etc.

Propagation: Appariage précoce au printemps, 4 à 6 oeufs verts bleuâtre, marbrés de taches couleur de rouille. 16 jours d'incubation. "les vieux merles font deux couvées par an".

Qualités: si "la chair du merle est bonne, ... elle est moins délicate que celle des grives". Savoureuse pendant les vendanges, "elle contracte un goût d'amertume si l'oiseau ne se nourrit que de baies de genièvre et de graines de lierre...".

Variétés: plumage totalement blanc, bec roux, plumage rose jaunâtre, tête blanche avec des taches noires, plumage "varié" ce noir et de blanc, queue et ailes blanches et reste du plumage noir, etc...

Modes de chasse:

- à l'araigne: cette chasse au filet se pratiquait fin Avril, par temps de brouillard, "parce qu'alors les merles volent le long des haies...".

- à la repenelle ou raquette: il s'agit d'un mode de capture similaire à la tenderie aux grives telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui dans les Ardennes. Elle s'exécutait alors à la fin des vendanges, dans les raillis peu éloignés des vignes.

- à la fossette: "on fait une petite fosse, large de 8 pouces (environ 22 cm) dans un sens, et de 5 (14 cm) dans l'autre: elle peut en avoir 6 (16 cm) de profondeur. On met au fond des baies de laurier ou des vers de terre piqués à travers le corps d'une longue épine: .... on place sur un quatre de chiffre arrangé sur la fossette une tuile de pareille grandeur; de façon que l'oiseau, voulant prendre à manger, pose le pied sur le baton, ce qui fait mouvoir le ressort, et fait tomber la tuile sur le gibier qui se trouve renfermé dans la fossette..."

Autres merles de France:

Une remarque s'impose. Dans cette rubrique Baudrillart cite des oiseaux qui ne figurent dans aucun guide des oiseaux d'Europe ou qui, du merle, ne portent que le nom (appellations locales) ou qui, enfin, ne sont, sans doute que des variétés de plumage. Ainsi:

Le Merle Brun: connu (?) également sous le nom de merle-grive, "il se distingue du merle commun, par un peu plus de grandeur et par son bec constamment brun". Et Baudrillart de préciser: "on l'a confondu, et on le confond encore avec la femelle du merle à bec jaune...". Après recherches, je ne trouve absolument rien sur ce merle-grive. Je pencherais pour des immatures mâles de taille plus forte que la moyenne....

Le Grand Merle de Montagne: "oiseau plus gros que la draine, racheté de blanc, sans plastron, ... passe en Lorraine à la fin de l'automne, .... se nourrit de limaçons, ... de graine de lierre, ... voix aigre et triste .... beau gibier qu'on prend très rarement". "... il existe aussi un autre grand merle de montagne, ... plumage noir de suie, .... plumes du dessous du corps bordées de blanc, .... oiseau peu connu, ... rare dans les Vosges".

Le Merle d'Eau: "... cet oiseau, auquel on a donné le nom de merle, et que Lathain (il s'agit de John Latham, naturaliste britannique 1740-1837), a placé dans ce genre, a été rangé, par d'autres naturalistes, dans le genre étourneau ou dans le genre bécasseau...". Il s'agit en fait du Cincle plongeur (Cinclus cinclus) classé aujourd'hui dans la famille des Cinclidae.

Le Merle de Montagne: "... il a la grosseur du merle ordinaire; les plumes de la tête, du cou, du dessus et du dessous du corps d'un brun noirâtre et entourées d'une bordure grise; une espèce de collier noirâtre nuancé de roux; le bec noirâtre; les couvertures inférieures de la queue brunes dans leur milieu et sur leurs bords; les pennes et les grandes couvertures des ailes d'un blanc noirci et bordées de blanchâtre; celles de la queue d'un noir uniforme, et les pieds bruns." En fait, Baudrillart reprend la description du naturaliste Brisson (Ornithologie, 1760). Après recherches dans les divers guides, je ne trouve pas trace de ce merle dont la description se rapproche sensiblement de celle du merle de Sibérie.

Le Grand Merle des Alpes: il n'a rien à voir avec la famille des turdidés puisqu'il s'agit du chocard à bec jaune.

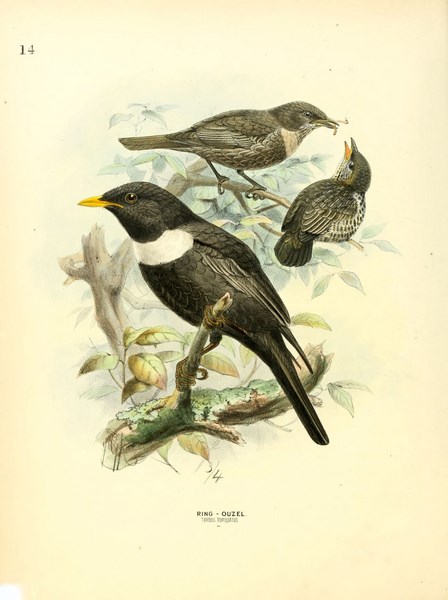

Enfin, 2 merles véritables:

Le Merle Bleu: "... il se trouve dans les Pyrénées, en Italie, dans l'Archipel et même dans l'Inde". C'est le Monticole d'Europe (Monticola solitarius).

Le Merle à Plastron Blanc: "Turdus torquatus, ... un peu plus gros que le merle commun ...", il arbore " un plumage noir avec des bordures grises; un large plastron d'un blanc sale, nuancé de noirâtre au haut de la poitrine."

Nota 1: Baudrillart ne mentionne pas, dans son dictionnaire le Merle de Roche (Monticola Saxatilis).

Nota 2: Quelques exemples de variations de plumage chez le merle noir:

Le Conseil d'Etat juge que la chasse à la glu est illégale.

- Décision contentieuse, 28 juin 2021:

Saisi par des associations de défense des animaux qui demandaient l’interdiction de la chasse à la glu et des fédérations de chasse qui réclamaient son maintien, le Conseil d’État juge que cette technique ne peut être autorisée en l’état. Après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’État annule la règlementation française autorisant la chasse à la glu des grives et des merles car elle est contraire au droit européen. En effet, il n’est pas démontré que les autres oiseaux capturés accidentellement avec cette méthode, le sont en faible nombre et sans conséquence grave. En outre, le fait qu’il s’agisse d’une méthode « traditionnelle » de chasse ne suffit pas à justifier une dérogation.

Technique de chasse « traditionnelle » dans cinq départements du sud-est de la France (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Var), la chasse à la glu ou aux gluaux consiste à enduire de glu des baguettes (gluaux) afin de capturer vivants, pour servir d’appelants, les oiseaux de certaines espèces qui s’y posent. Les autres oiseaux capturés par cette technique doivent être relâchés.

La directive européenne dite « Oiseaux » du 30 novembre 2009 interdit le recours à des méthodes de capture massive ou non sélective et cite notamment, parmi les pratiques en principe interdites, la chasse à la glu. La directive prévoit toutefois qu’une dérogation peut être accordée, « s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante », pour capturer certains oiseaux en petites quantités, « dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective ».

Après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour qu’elle précise l’interprétation à retenir de ces dispositions de la directive Oiseaux, le Conseil d’État tire les conséquences de la réponse de la Cour et annule aujourd’hui les arrêtés ministériels fixant le nombre maximal de prises de grives et de merles noirs par la chasse à la glu en France. Par trois décisions, il répond à des recours de l’association One Voice et de la Ligue française pour la protection des oiseaux, qui réclamaient l’interdiction de cette technique, ainsi qu’à celui de la Fédération nationale des chasseurs (FNC), qui demandait son maintien.

Le Conseil d’État observe que ni le Gouvernement, ni la fédération de chasseurs, n’ont apporté de preuves suffisantes permettant d’affirmer que la chasse à la glu ne conduit à ne capturer qu’en petite quantité des oiseaux appartenant à d’autres espèces que celles recherchées. Il relève qu’on ne peut non plus affirmer que les oiseaux capturés accidentellement ne subiraient que des dommages négligeables, une fois relâchés et nettoyés, en particulier au niveau de leur plumage.

En outre, il précise que si des méthodes traditionnelles de chasse peuvent être autorisées par la directive Oiseaux, le seul objectif de préserver ces traditions ne suffit pas à justifier une dérogation aux interdictions de principe que pose la directive. Enfin, il relève qu’il n’a pas été démontré qu’il n’existait pas d’autre solution satisfaisante possible à la pratique de la chasse à la glu.

La capture des grives à la glu, retour devant le Conseil d’Etat.

30 mai 2021

Dernier épisode de la bataille pour la pratique de la « chasse à la glu », le dossier gluaux a été renvoyé par la Cour de Justice de l’Union Européenne devant le Conseil d’Etat.

L’audience s’est déroulée le vendredi 28 mai 2021 en début d’après-midi.

Suite à cette audience la décision a été mise en délibéré.

L’arrêt devrait être rendu courant juin - juillet.

Dans ses conclusions, le rapporteur public a annoncé qu’il préconisait l’annulation des arrêtés de 2018 et de 2019. En effet, pour lui qui analyse le dossier et guide le Conseil d’État afin qu’il prenne une décision « éclairée », il existe plusieurs raisons à cela :

À ses yeux, le ministère n’a pas argumenté de manière suffisante l’absence d’autre solution que la chasse à la glu pour piéger les petits oiseaux visés par les 6000 chasseurs que cela concerne, sachant que ce type de chasse est éteinte partout ailleurs en Europe.

Il n’a pas non plus suffisamment justifié que ce piège était non sélectif.

Il a également conseillé que les interventions de la Fédération nationale des chasseurs ne soient pas admises et que l’État verse à One Voice ainsi qu’à la LPO la somme de 3000 euros de dommages chacun pour 2018 et 3000 euros pour 2019.

Il faut noter que le rôle du rapporteur public du Conseil D’Etat est d’éclairer la formation du jugement. Il prononce à cette fin des conclusions dans lesquelles il expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions soulevées par la requête et sur la solution qu’elle appelle.

Le rapporteur public expose d’abord les circonstances du litige, l’ensemble des arguments échangés entre les parties pendant l’instruction et les questions posées par l’affaire. Il rappelle les règles de droit applicables au litige et les décisions existantes en lien avec l’affaire (la jurisprudence) qui pourraient orienter la solution.

Puis il fait connaître son appréciation sur ces points et propose la solution qui, suivant sa conscience, lui paraît la plus appropriée.

Une fois l’audience publique terminée, la décision est mise en délibéré. Le rapporteur public peut assister au délibéré, sauf si une des parties s’y oppose. Cependant, il ne fait pas partie de la formation de jugement et ne participe donc pas à la prise de décision.

Il appartient aux seuls juges qui statuent sur l’affaire de décider s’ils suivent la proposition du rapporteur public ou s’ils adoptent un jugement en tout ou partie différent de cette proposition.

à suivre ...

Les substituts au plomb.

14 mai 2020

Il semblerait bien que chasseurs, tireurs (et même pêcheurs !) nous nous acheminions lentement mais sûrement vers une interdiction du plomb.

- Le Chasseur Français, Mai 2020 :

« La Commission Européenne, par l’entremise de l’ECHA (Agence européenne des produits chimiques) planche sur la question du « zonage ». Ce terme désigne l’interdiction d’utiliser de la grenaille de plomb autour d’une zone humide temporaire et élargie à 400 m !!!... Le porteur de munitions plombifères contrôlé dans cette zone se retrouverait dans l’illégalité. »

- Chassons.com, 13 Janvier 2020 :

« La Commission européenne (CE) a adressé une proposition de restriction de l’utilisation du plomb dans les munitions il y a plus de six mois à l’Agence européenne des Produits chimiques. Celle-ci pourrait donner lieu à terme à l’interdiction totale du plomb en Europe. »

- UFA, 4 Janvier 2020 :

« Alors que l’on croyait que l’idée d’interdiction de munitions à ogive plomb était repoussée aux calendes grecques, voilà que la Commission européenne vient de demander à l’ECHA [1] de préparer une proposition d’interdiction des munitions à base de plomb. Cela toucherait aussi bien l’utilisation à la chasse dans la nature que les tireurs sportifs et leurs installations. Même les accessoires en plomb des pêcheurs seraient impactés. »

https://www.armes-ufa.com/spip.php?article2560

Questionné à propos de cette évolution réglementaire, T. Coste, conseiller politique de la FNC, estime « qu’on n’échappera pas, à terme, à l’interdiction du plomb dans les cartouches et les balles ».

En clair, cela signifie que les fabricants devront mettre au point des substituts au plomb à la fois peu coûteux, efficaces et utilisables dans toutes les armes de chasse et de tir.

L’information sur ce sujet est très fragmentée, dispersée et peu documentée.

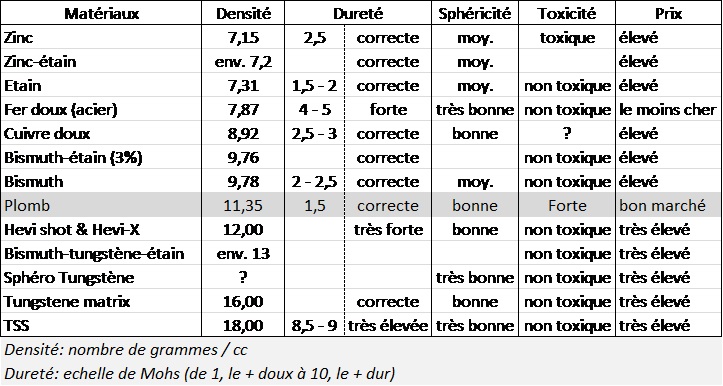

Le tableau ci-dessous est un essai de synthèse de toutes les données que j’ai pu collecter. Le lecteur voudra bien me pardonner pour les oublis et/ou inexactitudes qu’il pourrait comporter.

Par ailleurs, j’ajoute que je suis preneur de toutes informations disponibles sur le sujet.

- Tableau de synthèse des substituts au plomb

7 métaux ont été retenus : zinc, étain, fer doux (appelé acier), cuivre doux, bismuth, plomb, tungstène.

Leur densité va de 7,15 (zinc), le plus léger, à 19,25 (tungstène pur), le plus lourd.

Il existe bien sûr d’autres métaux dont la densité est proche de celle du plomb (argent pur : 10,5 ; palladium : 12,2) ou bien très élevée (or pur : 19,32 ; platine : 21,5 ; iridium : 22,4) leur rareté et leur prix les excluent du champ des possibles.

- Le plomb :

Le plomb de chasse est en fait un alliage composé de 96,4% de plomb + 3,2% d’antimoine + 0,4% d’arsenic.

Avec une densité de 11,35, le plomb se situe au milieu du tableau. Outre sa densité qui lui procure une haute énergie cinétique, il possède une qualité qui a fait de lui le projectile idéal, ceci depuis le XVIIe siècle (1) : la ductilité (dureté 1,5), c’est-à-dire la capacité à se déformer plastiquement sans se rompre. Ses excellentes propriétés physiques permettent de longues portées de tir.

(1) Jusqu’au XVIIIe siècle, emploi de la grenaille de fer doux

Pour résumer, le plomb est dense et malléable, il ricoche moins, il possède une forte inertie, il peut être produit sous la forme de billes très petites, d'une sphéricité parfaite, il peut être tiré dans tous les fusils de chasse et avec tous les types de chokes et, enfin, son coût est abordable, MAIS il est très toxique et, déjà banni des zones humides, il va vite devenir un formidable prétexte pour les écologistes…

- Les métaux plus légers que le plomb :

- Le zinc : C'est un métal assez mou, un peu friable, plus dur que le plomb mais moins que l’acier. Il n'existe que peu de cartouches au zinc pur (Tunet Zinc, 40€ les 25 cartouches en calibre 12/70) par contre il est employé en faible pourcentage dans certains alliages. En outre il semblerait présenter une certaine toxicité.

- L’étain et les alliages zinc-étain : faible densité, indice de dureté semblable à celui du plomb, l’étain et ses alliages présentent l’avantage de pouvoir être tirés dans tous les fusils et tous les chokages. L’étain n’est pas toxique.Son coût, est élevé : de l’ordre de 30 à 40€ les 25 cartouches en calibre 12/70 (Tunet Epoque, de 35 à 46€).

- Le fer doux : appelé également acier. Il présente un avantage considérable sur les autres substituts : il est, relativement, bon marché et c’est le plus répandu. Inconvénients : l’acier est dur, il requiert des canons éprouvés « acier » (cartouches « Hautes Pressions») et des chokes ouverts (max. ½ choke). Compte tenu de sa faible densité, pour obtenir une charge de poids équivalente à celle du plomb il nécessite des douilles de 70 à 76 mm et des « plombs » de 2 numéros supérieurs pour une énergie cinétique à peu près identique. Exit, donc, les fusils non éprouvés acier et à chokes fixes, sauf à tirer des cartouches dites « standard » à basse pression (et avec des performances réduites). Toutefois, ce type de munition connaît un grand développement et l’offre est variée dans les calibres 12, 16, 20, 28 .

- Le cuivre doux : plus dense et moins dur que l’acier, le cuivre doux recuit pourrait être une des grenailles de l’avenir. Sa ductilité, sans être identique à celle du plomb est supérieure à celle de l’acier. Il semblerait également que les armes non éprouvées « acier » supportent le cuivre (cartouches basse pression). Prix élevé : chez Vouzelaud, calibres 12, 16 ou 20, pb n° 3,4,5,7 ½, 15,90€ les 10. Tunet, prix de 28,50 à 39€ les 25 cartouches.

- Le bismuth et le bismuth-étain : N’était son prix, le bismuth et surtout le bismuth allié à 3 à 10% d’étain ferait un substitut au plomb très acceptable, compte tenu de sa densité (9,8) et de sa dureté (env. 2 sur l’échelle de Mohs). Métal considéré comme non toxique, il passe très bien dans tous les fusils et tous les chokes.

Ce qui passe moins bien, ce sont les prix : plus de 3 € la cartouche en calibre 12/70 jusqu’à 5,29 € pièce pour des Winchester Extended 46 g en 12/76. Dans les petits calibres il faut compter 1,75 € en 20/70 et 2,25 € en 28/70 (Vouzelaud)…

- Les métaux et alliages plus lourds que le plomb :

Il existe toute une gamme de produits dont la densité va de 12 g/cc à 18 g/cc.

Tous ces produits sont à base de tungstène (densité, pur : 19,25), allié à d’autres métaux : nickel, fer, bismuth,étain, acier, bronze, etc…

Ce sont tous des produits hautement performants et extrêmement coûteux.

Ils permettent des tirs à longue, voire très longue distance, l'utilisation de billes petites à très petites (n° 7, 7 1/2, 9) dans tous les calibres, y compris les calibres 28 et .410.

Par contre, compte tenu de la dureté du tungstène, les canons doivent être éprouvés à 1320 bars + fleur de lys et munis de chokes spéciaux.

Parmi les munitions de ce type les plus performantes, mais aussi les plus coûteuses, la firme américaine HEVI-Shot commercialise la HEVI 18 TSS Turkey dans les calibres 12, 20 et .410 en plomb n° 7 et 9. Il s'agit de tungstène de densité 18 g/cc.

Le prix ? 10 $ US... la cartouche, soit environ 9,60€...

- sources:

https://www.hevishot.com/catalog/hevi-18/

Pour abaisser sensiblement les coûts en procédant soi-même au rechargement, on pourra se référer au site ci-dessous:

- Autres substituts à haute densité;

- Le Sphéro-tungstène: il est constitué d’un noyau dense de tungstène entouré d’une couronne spécifique plus malléable, le tout recouvert d’un enrobage d’étain.

Utilisable uniquement avec des fusils éprouvés acier, il coûte environ 3,90€ à 4,50€ pièce en calibre 12 magnum.

- Le Tungstène matrix: il s'agit d'un mélange de 93% de poudre de tungstène et de 7% de liant polymère (nylon). Sa densité est de 16 g/cc, donc bien supérieure au plomb. Ce substitut peut être tiré dans les armes éprouvées à 960 bars et avec tous les chokes. Mélangé avec des billes d'acier, son prix est de l'ordre de 3€,

RG

Un poste inachevé...

C'est une petite vallée, encadrée par des bois épais, sauvage et à l'écart du passage des hommes.

Quelques cultures, des arbustes chargés de baies et des friches.

Et au milieu, coule un ruisseau tout embroussaillé et bordé de grands arbres couverts de lierre...

De la petite route, le poste est peu visible, on le devine plus qu'on ne le voit.

Il faut se rapprocher:

-Vue avant-

-vue arrière-

-"l'intérieur"-

Je résume: il est construit en surplomb du ruisseau grâce à 2 madriers disposés en V reposant sur la rive et arrimés à un gros chêne qui émerge du lit du cours d'eau. Pas de toit, enfin pas encore, une sorte de garde-fou du coté du vide. Il a l'air d'être bâti de bric et de broc, mais c'est du solide.

-les arbres de pose-

Compte tenu de la distance et de la hauteur des arbres, le gros calibre (cal. 12) y est obligatoire.