Arts et Grives.

Une chasse aux grives insolite à Barry.

UNE CHASSE INSOLITE A BARRY

(ou la mésaventure de deux jeunes chasseurs)

Une partie de chasse peu banale pour de jeunes chasseurs, Claude et René, leur péripétie se situant en octobre ou novembre de l’année 1955….

Claude travaille dans la ferme familiale à Lambisque où son père est exploitant agricole. Lors des « veillées » depuis son jeune âge, Claude est bercé par les histoires et anecdotes de chasse. Tous les hommes de son entourage sont des chasseurs passionnés et leurs épouses se transmettent des recettes de plats de gibiers et se racontent les festins qui s’ensuivent. Le jeune Claude est vite conquis par la passion de la chasse et les mets délicieux de gibier…

Depuis que son physique lui permet de parcourir la campagne, Claude accompagne ses grands-pères, son oncle et son père à la chasse. Cette année-là enfin, il a atteint l’âge légal (16ans) pour pratiquer la traque et le tir du gibier avec un fusil ; une passion qui ne l’abandonnera plus…

Il rend souvent visite à ses grands-parents à St Pierre où il fait la connaissance d’un garçon voisin, René. Ils deviennent rapidement copains, René est aussi un passionné de chasse.

Dans les années 1950, l’agriculture traditionnelle n’utilise pas de produits chimiques, pesticides et insecticides funestes pour la faune sauvage. La mécanisation : tracteurs et autres engins agricoles est encore balbutiante et ne gêne pas le gibier. Le remembrement des parcelles dans les plaines n’a pas eu lieu, les champs sont toujours bordés de haies touffues servant à protéger les récoltes du Mistral en offrant aussi des lieux de refuge et de nidification aux passereaux et aux lapins.

Le gibier qui est abondant se délecte dans les jardins et cultures causant des pertes parfois importantes aux exploitants. À cette époque, les potagers, les parcelles cultivées et les arbres fruitiers sont agrémentés d’indispensables épouvantails.

Le tir du petit gibier et son piégeage avec des lecques, des collets ou de la glu sont coutumiers et procurent au cours de l’hiver un complément peu onéreux de nourriture gustative…

Claude avec ses économies d’argent de poche, a acheté depuis peu une mobylette d’occasion. Ce petit et populaire cyclomoteur lui permet une ou deux fois la semaine après le travail des champs à Lambisque de rejoindre René à St Pierre. Le lieu de rendez-vous habituel des deux copains est le bistrot du hameau…

Dans cet unique café de St Pierre se retrouvent après la journée de travail les hommes du quartier dont la plupart sont des chasseurs et dans lequel la société de chasse a domicilié son siège social. Les deux amis, autour d’un verre de limonade écoutent attentivement les anciens causer de la chasse : anecdotes, conseils, informations etc.

Un vendredi soir il y a plus d’animation que d’habitude : Les « tourdres » (grives) sont arrivés !…. L’hiver sera probablement très froid vu les nuées de vols qui passent !….Préparez vos cartouches pour la passée à Barry !… On va se régaler de bonnes rôties ! (*1) clament les vieux chasseurs…

Les deux copains ne perdent pas une miette de ce qu’il se dit et décident de participer à cette allégresse générale. Ils se donnent rendez-vous le lendemain à 13 h 30, afin d’être les premiers sur la montagne de Barry pour choisir le meilleur emplacement de tir.

Ce samedi-là, il fait un « froid de canard » la température oscille entre moins deux et un degré avec un Mistral à tout casser, d’ailleurs les deux amis ne croisent personne dans les rues de St Pierre. À l’heure dite, le fusil en bandoulière et les poches pleines de cartouches, ils gravissent sur leur mobylette le chemin charretier montant à Barry en pédalant avec énergie pour aider les moteurs poussifs, mais aussi pour se réchauffer.

Effectivement, comme prévu, ils sont arrivés les premiers sur la colline et choisissent le poste de tir le plus adéquat sur une butte à proximité de la ruine dite : « La maison du four à pain ».

La « passée ou la couchée » (*2) des grives ne commence qu’à la descente du soleil vers 16 heures. Avant l’arrivée massive des volatiles pour les premiers tirs, ils doivent patienter plus d’une heure dans le froid rigoureux derrière une touffe d’arbuste.

Malgré les gros pull-overs, la canadienne, le passe-montagne et les gants, dans l’immobilité, les jeunes « menrods » sont rapidement frigorifiés avec les doigts engourdis par l’environnement glacial. René dit : » Claude ramasse un fagot de bois, je vais allumer un feu dans la cheminée de la maison abandonnée »…

Aussitôt, les garçons ramassent des brassées de bois sec, puis se dirigent vers la ruine, impatients d’un peu de chaleur.

Arrivés devant l’âtre une surprise les attend : à droite de la cheminée, une paire de pieds dépassent du four à pain, ils pensent immédiatement que c’est un chasseur s’abritant du froid.

« Hé ! Sortez de là, nous allons faire du feu », l’individu ne semble pas avoir entendu.

Claude pour le réveiller lui tapote les pieds, mais ceux-ci sont raides comme le bois sec qu’il vient d’amasser ! « Il est mort ! S’écrie-t-il ».

Paralysés par l’effroi les jeunes chasseurs fixent le four à pain où gît le cadavre lové en chien de fusil. Après de longues minutes, ce sont les violentes morsures du froid qui les sort de leur hébétude. « Il faut prévenir les gendarmes ! », sitôt dit, ils détalent, enfourchent leur mobylette et redescendent à toute vitesse au village…

À St Pierre, ils entrent en trombe dans le bistrot et s’écrient : « y a un mort à Barry ! »

Les quelques habitués et le tenancier les entourent aussitôt et posent des questions en rafales, « Qui est mort ? Où est le mort ? Qui a tiré ? » etc., auxquels s’ajoutent en pareille circonstance des commentaires idiots : « ils sont trop jeunes pour porter un fusil, etc. »

Tétanisés par le froid et le trouble, ils sont pris de violents tremblements et éclatent en sanglot ne pouvant qu’ânonner quelques mots que personne ne saisit…

Le patron du bar comprend que les garçons qu’il connaît bien sont en état de choc et ordonne avec autorité aux présents de se taire. Il les installe à côté du grand poêle à charbon dont il réactive la flamme, puis leur sert un grand bol de café très chaud et bien arrosé de gnole….

Ce n’est qu’une vingtaine de minutes plus tard, réchauffés et calmés que les deux amis racontent avec précision leur mésaventure, au grand soulagement du « bistroquet » qui avait cru que les garçons étaient la cause d’un accident de chasse…

Les gendarmes et le Maire sont alertés. L’enquête de gendarmerie a conclu que l’individu était décédé d’épuisement et de froid. Dans leur colonne « faits divers » les journaux locaux relatèrent cet événement dramatique en donnant quelques précisions. Le personnage était le fils d’un ancien boulanger qui exerçait à Bollène bien avant la guerre… Un vagabond d’une quarantaine d’années, se nourrissant de ce qu’il trouvait dans la nature, il s’était rapproché des lieux de son enfance ; la faim et le froid ont mis un terme à sa vie…

Mr Claude Armand m’a conté à maintes reprises ce souvenir qui a marqué une page de sa vie en caractères noirs, il en était encore très affecté. « En ces années, me disait-il, les paysans étaient hospitaliers, pourquoi cet homme ne s’est-il pas rapproché d’une ferme ? Dans nos campagnes, on ne laissait pas les gens mourir de faim et de froid »…

Pendant près de trente années Claude Armand fut Président de l’association de chasse de Bollène. Il s’efforça de maintenir une chasse conviviale ; un loisir simple très près de la nature. Parmi les premiers défenseurs de la nature, les vrais écolos, il alerta très tôt la fédération de chasse et la chambre d’agriculture sur la disparition d’insectes et de passereaux causée par les produits chimiques, de même que sur le remembrement des parcelles provocant lui aussi d’énormes ravages sur la faune sauvage…

Aidés de chasseurs bénévoles, il entreprit dans le parc de la Garenne à Bollène, un élevage de perdreaux, de faisans et de lapins afin de les réintroduire dans la nature pour combler les dommages créés par l’agriculture intensive ; « Tôt ou tard, certains arriveront à s’accommoder des produits chimiques ! » déclarait-il…

Il était attristé par les attaques injustifiées des citadins et de certaines organisations contre les chasseurs. « Est-ce que les « Footeux » détruisent leur stade après chaque match ? Non, ils l’entretiennent pour pratiquer leur sport régulièrement. Eh bien les chasseurs font de même ! Non ! Les chasseurs ne sont pas des destructeurs », disait-il amèrement

Cet attachant amoureux de la nature, fils de paysan, quitta l’exploitation agricole mais fut rattrapé par un produit phytosanitaire qu’il avait inhalé en toute ignorance de sa haute toxicité lors de traitements d’arbres fruitiers. Latent pendant quatre décennies, ce produit très utilisé par l’agriculture d’alors se réactiva, lui déclenchant une forme de leucémie qui mit fin prématurément à ses jours.

Claude Dalmas septembre 2020

Texte écrit d’après le témoignage de Monsieur Claude Armand (1 939 – 2 020).

(*1) La rôtie : mets délicieux de grives lardés déposées sur des tranches de pain et rôties au four ; à l’ancienne rôties sur un tournebroche.

(*2) La passée : lieu habituel où passent les migrateurs. La couchée ; à la tombée du jour, voie de passage des grives qui vont se réfugier pour la nuit en vols groupés dans les arbres aux ramures denses sur les collines.

Source: https://barry-aeria.fr/une-chasse-aux-grives-insolite-a-barry/

Froide matinée...

Froide matinée,

Il fait encore sombre,

Dans le bois j’attends l’aube silencieux.

Au loin, le dernier cri de la chouette.

J'observe...

Je me gèle les mains,

j’attends, en silence… c’est l’heure,

Le tic-tic-tic du rouge-gorge rompt le silence,

L’un après l’autre s’éveillent les chanteurs de l’aube.

Je commence à chiler,

le froid persiste. Insouciant de mes mains,

je chile,.

L'aube est rouge feu,

Aucun oiseau n'est attiré par mon appeau.

Silence, indifférence.

Je me déplace dans la rosée,

mes pas font reverdir l'herbe,

le fusil est lourd tel un rocher.

Je traîne un poids inutile.

Je trouve un bel endroit,

avec des chênes rouvres et des chênes blancs,

J'essaie l'appeau.

Mon œil fixe une feuille flétrie qui tourbillonne.

Le temps passe, inexorable,

je n'y crois plus, mais, voilà que j'entends une réponse,

c'est sur ma droite, puis à gauche,

en haut, en bas.

Et puis plus rien.

Le lutin noir de la forêt s'est joué de moi.

Je sors du bois et ...

je me retrouve dans un rond de sorcières.

Coïncidences ?

un vent froid cinglant se lève,

C'est l'invitation à rentrer en hâte.

Seule reste l'émotion.

Marco Stagnaro (Mirko) 2009, "Freddo mattino"

ξ

Ces émotions là sont réservées à ceux qui pratiquent assidûment ce mode de chasse...

L'inspiration qui m'a poussé à écrire ce poème a son origine dans une catégorie de merles expérimentés, lutins, farceurs, qui "savent lire et écrire", façon de parler, mais peu s'en faut...

Eh bien, relèvent de cette catégorie là les merles que j' appelle " merles farandoleurs". Ils commencent d'abord par être attirés par le chilet puis ils s'amusent à tourner autour du chileur. Il semble toujours que, d'un instant à l'autre, ils vont prendre peur. Mais au contraire, à un moment donné, ils s'éloignent, laissant au chasseur seulement le sentiment qu'ils se sont moqués de lui.

Si, ensuite, après cette aventure, on se déplace de quelques mètres et qu'on se retrouve alors dans un rond de sorcière (cercle formé par une variété particulière de champignons), le tour est joué !...

On imagine alors que l'endroit est ensorcelé...

Gel et vent ont soudain fait le reste.

Marco Stagnaro

Traduction française: RG Raphael)

Source: https://chioccoloecaccia.wordpress.com/

ε

Qu'est ce que le chilet ? Définition fournie par l'ANDCTG (Association Nationale de Défense des Chasses Traditionnelles à la Grive):

"Le chilet est le terme provençal de l’appeau. C’est un sifflet imitant le cri ou le chant des oiseaux pour les attirer. Autrefois, il satisfaisait les besoins de la chasse qui étaient un moyen de subsistance et de complément de revenu. Actuellement, il est devenu aussi un plaisir de dialogue entre l’animal et l’homme.

Les tous premiers chilets étaient fabriqués avec des éléments naturels tels que des noyaux d’abricots, d’olives, de cerises. Des coquilles d’escargots percées d’un petit trou rond, ou encore de simples bouts de roseau bien taillés, munis d’un trou faisaient l’affaire."

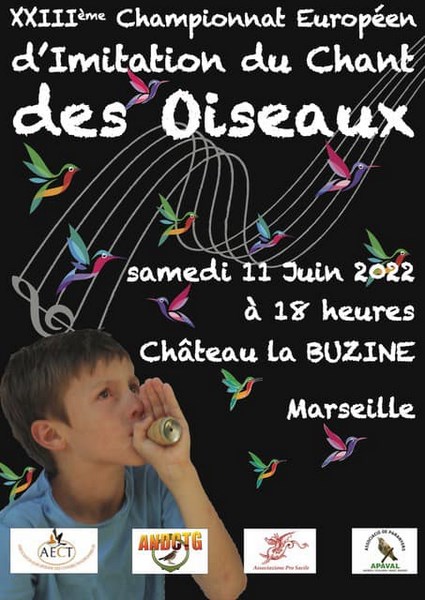

Championnat Européen d'Imitation du Chant des Oiseaux.

Comment un Merle blanc se joua d’un renard trop gourmand ...

- Une légende de Bretagne (Ille et Vilaine): la légende du merle blanc :

Une légende affirme qu’il y avait, autrefois, à la ferme du Vert-Buisson, dans la commune de Bruz, un merle blanc qui chantait tant et si bien qu’on venait de très loin pour le voir et l’entendre. Un jour, un renard qui le guettait depuis longtemps, rattrapa et allait le croquer comme un failli pierrot, lorsque l’oiseau prit la parole...

Le merle blanc lança au renard : « Si tu veux me laisser la vie sauve et me rendre la liberté je te ferai faire un copieux déjeuner demain matin. C’est jour de marché à Rennes, les passants sur la route seront nombreux, ils auront des provisions de toutes sortes, et je réponds que tu feras un repas dont tu te souviendras longtemps. » Le renard accepta.

Le lendemain, en effet, une bonne femme qui se rendait au marché, portait dans un panier, des œufs et des volailles. Tout à coup elle aperçut, sur le revers d’un talus, le merle blanc qui semblait blessé. Elle courut pour le prendre ; et dans sa précipitation renversa son panier, brisa ses œufs et jeta ses volailles dans le fossé. L’oiseau s’envola, et le renard, dans une haie, ne fit qu’un bond sur un superbe coq qu’il emporta dans sa tanière.

Lorsqu’il eût déjeuné, le merle qui l’avait accompagné, lui dit :

— Maintenant que te v’là rassasié, veux-tu rire un brin ?

— Volontiers.

— Eh bien suis-moi.

Et il emmena le renard dans le sentier d’un petit bois où il était impossible à deux hommes de marcher de front. « Cache-toi dans un buisson, lui dit-il, et tu vas voir quelque chose de drôle tout à l’heure. » Bientôt, en effet, arrivèrent deux marchands de verres et de faïences qui portaient leurs hottes sur le dos, et marchaient, l’un suivant l’autre, dans l’étroit sentier.

Le merle, lui, chantait sur le haut d’un chêne pour attirer leur attention. Soudain, il descendit de son arbre et alla se percher sur la hotte du premier marchand. Le second des voyageurs, en voyant cela, se dit en lui-même : « Ah, par exemple c’est tout de même trop d’audace, tu vas la gober. »

Et il leva son bâton pour frapper l’oiselet qui s’esquiva adroitement. Mais le coup avait porté tellement fort sur le panier d’osier, que de nombreux verres et écuelles furent brisés. Le premier marchand se détourna et, furieux, s’élança sur son compagnon en frappant lui aussi de toutes ses forces sur la marchandise du pauvre diable, victime du méchant oiseau, qui vit avec tristesse ses écuelles et ses verres réduits en miettes. Devinez si les deux animaux, cachés dans le bois, riaient à gorge déployée !

Une autre fois, le merle s’étant encore laissé prendre par le renard, lui dit :

– Laisse-moi la vie et rends-moi la liberté ; je te promets un déjeuner meilleur que celui de l’autre jour.

— Je le veux bien, répondit le renard, j’ai confiance en toi parce que tu ne m’as pas trompé jusqu’ici.

— Alors, écoute-moi bien : il y a dans la cour de la ferme de l’Ecorbière, près de la rabine de Blossac, une toute petite maison où une poule va, chaque matin, pondre un œuf. Il te suffira d’y aller de bonne heure, pour t’emparer de la poule et de ses œufs.

Dès le lendemain, avant que le jour fut levé, le renard alla rôder dans la cour de la ferme, et se glissa dans le fond de la loge du chien de garde. Ce dernier, un gros mâtin qui ne dormait que d’un œil, couché à deux pas sur un fumier, s’élança devant la porte de son gîte pour empêcher son ennemi d’en sortir. Lorsque le renard voulut se sauver, le chien l’étrangla d’un seul coup de mâchoire.

A partir de ce jour, on entendit le merle blanc siffler, matin et soir, dans les lauriers de la ferme du Vert-Buisson.

Source: https://www.france-pittoresque.com/spip.php?article8117

(D’après « La Tradition », paru en 1903)

Galatrat: une bergerie en Drôme Provençale.

Volvent est une très petite commune française située dans le département de la Drôme (Diois).

La commune s'étend sur 16,7 km² et compte 33 habitants depuis le dernier recensement de la population datant de 2007, avec une densité de 2 habitants par km².

Julien Sciolla, prêtre à la retraite, raconte dans son livre l’histoire de son pays.

--<:>--

Au jour le jour, nous suivons le quotidien de Joseph, berger à Volvent dans la Drôme, rythmé par les saisons et les plaisirs simples. Sa vie de solitaire en harmonie avec la nature lui laisse la liberté de méditer et d'acquérir quantité de connaissances.

Le livre : Auteur : julien sciolla; éditeur : Edilivre; Parution : 15/09/2016; 266 pages.

◊

... Joseph respectait la nature, ce qu'elle produit, sa vie mystérieuse, imprévisible, fragile et forte selon les saisons. Mais pour lui la nature n'était qu'un environnement nécessaire à l'homme comme l'eau la terre et le vent.L'homme, lui, était au centre de la nature ; celle-ci n'était qu'au service de sa vie, sa subsistance, sa joie, son avenir.

La nature était la compagne amicale, maternelle, nourricière de Joseph. Les gens qui venaient de la ville, qui avaient appris la vie des plantes et des bêtes dans des livres savants l'agaçaient. Il ne comprenait pas ces gens. D'ailleurs ceux-ci ne ressemblent en rien à ceux qui vivent et travaillent au village. Ils parlent avec des mots savants qu'ils ont tirés dont il ne sait quel dictionnaire ! Ils arrivent au pays comme on s'habille à la ville ! Que ces gens puissent venir lui parler des droits de la nature, des droits des arbres, des rochers et des montagnes, des droits des brebis, des chèvres et des oiseaux ! cela dépassait le bon sens. A les entendre, l'homme serait devenu l'espèce nuisible par excellence, un désastre pour la nature !

Ce qui le touchait au vif surtout, c'était leurs critiques impitoyables envers ces paysans qui dressent des pièges à grives (tendelles ou lecques) dans leurs montagnes, pièges qui, à les entendre, font périr ces oiseaux d'une façon barbare !

Un cousin de Joseph, Germain Aubert, habitait à "Claménier", sur la commune de Petit-Paris, près du col Lescou. Avec son épouse Denise ils avaient élevé six enfants...Leurs revenus étaient fort modestes mais avec quelques poules, quelques chèvres, quelques lapins ils vivaient heureux. Germain continuait de poser discrètement des pièges à grives en certains endroits qu'il connaissait depuis tant d'années ! Il montait très souvent vers Angèle à "Belles- Rouvières".

Un matin, d'assez bonne heure, Germain et Denise voient deux hommes, des garde-chasse, qui sans autre précaution leur demandent : " Conduisez-nous là où vous avez construit des pièges à grives ! ". Cette interpellation inattendue ne laissa pas à Germain le temps de préparer sa réponse et son embarras grandissant, les deux gardes le pressèrent de les conduire là où il dressait ses pièges. Ce qu'il fit sans rien dire, mais cherchant en lui-même qui avait bien pu le dénoncer.

Germain signa le procès verbal. Il ne sut jamais qui l'avait dénoncé aux gardes. Mais quelques mois plus tard un procès eut lieu qui le condamna à une forte amende. L'affaire parut dans le quotidien régional et tous purent savoir qu'un paysan de la Haute-Roanne contrevenait aux lois protégeant les animaux, les capturait sauvagement avec des procédés barbares, les faisait horriblement souffrir et contribuait ainsi à la disparition de l'espèce !

Germain Aubert eut son nom dans les journaux ! Je m'inquiétais auprès d'un ami journaliste, lui demandant s'il n'y avait pas d'autre chose à dire sur ces gens oubliés dans leurs terres ingrates ! J'ai su quelques jours plus tard qu'il avait fait un reportage sur les sportifs qui viennent faire du para-pente sur la montagne de Couspeau ! Vraiment on ne s'était pas bien compris ! Germain mourût peu de temps après !

Joseph, notre berger, l'automne venu, s'inquiétait de la capture des grives. Les bergers rivalisaient entre eux dans cette chasse particulière qui leur venait de leurs lointains ancêtres. Ils savaient dissimuler leurs trappes et ne parlaient pas des lieux où les grives passaient le plus souvent. Joseph n'était pas le plus habile à cette chasse interdite par la loi mais que la tradition justifiait. Peut-être d'ailleurs se vantait-il moins que d'autres qui en rajoutaient toujours.

Les " lèches " ne coûtaient rien. Rien dans les mains, rien dans les poches, qui pouvait se douter que le berger allait poser ses pièges ? Quand le troupeau chômait ou qu'il flânait en rentrant à la bergerie, Joseph cherchait une pierre plate assez large, celle qui justement devait tomber sur les oiseaux. Cette pierre était maintenue, dressée à l'aide de quatre bâtons: le " maître ", la "clé " et deux " tendons ". La " clé ", une petite tige de vingt centimètres, s'appuyait sur une pierre appelée " Sépou ". C'était la pièce maîtresse. Les " tendons " servaient au déséquilibre de l'ensemble. Un appât était fixé sous le piège, entre deux autres pierres posées à plat de chaque coté. Cet appât était en général une brindille de genièvre avec un maximum de graines.

Mais mettre en place une " lèche " n'était pas si simple ! Voilà ce que devait faire notre berger :

1. trouver une lauze qui ne devait pas être trop grosse mais suffisante pour écraser la grive.

2. placer deux bouts de bois: "les dégeleurs " entre la lauze et le sol pour que le gel n'empêche pas la lauze de tomber sur la grive.

3. les deux pierres placées à plat de chaque coté de l'appât s'appelaient " les gardes " . Elles ne permettaient pas aux grives de s'échapper du piège.

4. le " sépou " est cette pierre sur laquelle s'appuyaient tous les bouts de bois en équilibre.

5. le " maître ", la " clé " et les " tendons " étaient les quatre petits bâtons qui permettaient de dresser le piège.

6. l'appât enfin devait être solidement fixé car les grives parvenaient à les tirer sans toucher aux tendons.

La grive attirée par cette nourriture dont elle est friande se pose sur les tendons et la pierre dressée déséquilibrée tombe sur elle. " Nous montions plus de 2000 pièges, disait Germain de " la Crema " et nous mettions deux jours pour les relever ! Je me souviens d'un score maximum : 35 paires de grives le même jour ! "

Si en certains endroits plus passagers les bergers dressaient les pièges en fin de journée, ils les levaient tôt le matin et les défaisaient pour que les promeneurs ne les repèrent pas.

ξξξ

" Le vent, qu'il soit du Nord ou du Midi est ici contrarié dans son passage. Il heurte Servelle quand il vient du Sud et Châteauvieux le freine quand il vient du Nord. Alors ce vent se met à tourner de colère dans cette vallée, close à l'Est par le col des Roustans et il tourne tant et tant que les anciens ont donné à leur village ce nom tiré du latin: VOLVENT ! " écrit J. Sciolla dans sa préface.

Ψ

12 avril 2021

A mon tour, j'ajoute: "puisse ce vent purificateur chasser au loin les insultes, les injures, les propos haineux, les mensonges nauséabonds qui se répandent à travers les réseaux a-sociaux et salissent nos belles chasses traditionnelles"

RG

◊